Spätestens mit der vierten Säule im geförderten Wohnbau – der sozialen Nachhaltigkeit – ist der Gemeinschaftsraum in den Fokus der Interessen gerückt. Die kreative Schöpfungskraft von Bauträgern und Architekt:innen ist beachtlich. Doch leider geht in den Gemeinschaftsküchen, Fitnessräumen und Gartenbeeten das Konzept nicht immer auf. Manchmal kommt es zu Leerstand und Vandalismus. Was tun?

— WOJCIECH CZAJA

„Mit großer Wahrscheinlichkeit haben die Räupchen des Buchsbaumzünslers bereits ihre Fraßtätigkeit aufgenommen“, heißt es auf der Website des Zentralverbands der Kleingärtner Österreichs. „Bitte überprüfen Sie daher Ihre Buchsbäume auf ungebetene Räupchen, um gegebenenfalls Spritzbehandlungen vorzunehmen!“ Außerdem gibt es im Service-Bereich der Website allerhand Tipps und Tricks im Kampf gegen Pflaumenwickler, Birnblattsauger und Apfelblütenstecher. „Infos wie diese werden in der Wohnhausanlage Gartenwerk im Neuen Landgut künftig eine zentrale Rolle spielen“, sagt Christoph Scharinger, Mitglied des Vorstands bei der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden.

„Denn auf den Dachflächen im achten und neunten Stock planen wir eine Kleingartenkolonie mit etwa 30 Schrebergärten. Auf diese Weise können wir das Grün, das wir durch die Versiegelung und durch den Fußabdruck unseres Wohnbaus auf Straßenebene wegnehmen, oben auf den Dachterrassen wieder kompensieren.“

Passend zum Thema wurde das Projekt Gartenwerk, Bauplatz 4, beim Bauträger-Wettbewerb 2021 grafisch aufgepeppt – mit einem großen Spaten als T und einem kleinen Gartenzwerg in des Buchstabens unmittelbarer Nachbarschaft. Hinzu kommt, dass man für die Bewirtschaftung und Vermietung der Schrebergärten den Zentralverband der Kleingärtner Österreichs als Partner gewinnen konnte. Die Summe der Maßnahmen – in Kombination mit weiteren Letters of Intent (LOI) von Wien Work, neuner immo und konzept greissler – scheint die Jury überzeugt zu haben. Geplanter Baubeginn für die 291 geförderten Mietwohnungen ist im Frühjahr 2026.

Mehr gemeinsam, mehr zufrieden

Für den Bauträger Frieden sind die Schrebergärten am Dach mit 50 Zentimeter Substrataufbau aber nicht nur eine ökologische, sondern vor allem auch eine soziale Investition. Eine gut funktionierende Nachbarschaft und Gemeinschaft sorgt, wie aus wissenschaftlichen Studien und empirischen Begleitstudien hervorgeht, für mehr soziale Kontrolle, mehr zwischenmenschliche Kommunikation und mehr Wohnzufriedenheit unter den Bewohner:innen – und damit auch für weniger Konflikte, weniger Vandalismus und letztendlich auch weniger Mieter:innenwechsel.

„Als gemeinnütziger Bauträger“, so Scharinger, „bauen wir eben nicht nur Wohnungen, sondern schaffen auch eine Bühne für ein soziales Miteinander. Früher mag es gereicht haben, wenn sich das alles in irgendwelchen gemeinschaftlichen Innenräumen abgespielt hat, heute aber wissen wir, dass das zu wenig ist. Mit dem Garteln, dem Aufenthalt an der frischen Luft und mit dem Plaudern über Obst, Gemüse, Werkzeuge, Pflanzendünger und Einkoch-Rezepte wachsen die Leute zam.“ Das Phänomen, das sich heute im Urban Gardening manifestiert, ist nicht neu. Schon Harry Glück hatte dieses „Zamwachsen“ erkannt und in den 1970er- und 1980er-Jahren als „bandstiftende Wirkung“ bezeichnet. Damals mit Badehose und Bikini im Schwimmbecken am Dach, heute mit Gießkanne und Gartenkralle in der dreckigen Erde. Der Effekt ist der gleiche.

„Eine Schrebergartenkolonie am Dach eines Wohnhauses“, sagt Roman Drbusek, Gesellschafter bei g.o.y.a. Architekten, die das Gartenwerk gemeinsam mit EGKK Landschaftsarchitekten planen, „das ist schon eine sehr spezielle Form urbaner Gemeinschaft, auf die wir sehr stolz sind. Leider aber hat der Quartiersbeirat unlängst angemerkt, dass eine allzu große Involvierung des Zentralverbands der Kleingärtner und damit eine möglicherweise externe Vergabe der Schrebergärten gar nicht so wünschenswert ist. Wir werden das Konzept also etwas umplanen müssen.“ Wahrscheinlich ist, dass sich der Kleingärtnerverband aus dem Projekt wieder zurückziehen und dass die Dachterrasse den Mieter:innen als klassisches Urban Gardening zur Verfügung stehen wird. Drbusek: „Die Gemeinschaft im Hausverband beeinträchtigt das in keiner Weise, ganz im Gegenteil!“

Belebt oder verwaist?

Veränderungen im Gemeinschaftskonzept, Abweichungen von geplanten Zusammenarbeiten und gut gemeinte Ideen, die sich früher oder später in Luft auflösen, sind kein Einzelfall. Die gemeinnützige Wohnbaulandschaft in den Großstädten, wo Gemeinschaftsräume aufgrund der Projektgröße und der Förderstrukturen deutlich häufiger anzutreffen sind als im ländlichen Raum, ist voll davon. Im Fall des Gartenwerks konnte man rechtzeitig reagieren und umplanen. Was aber, wenn die Gemeinschaftseinrichtung bereits realisiert ist und wenn das gebaute Angebot im Alltag einfach nicht angenommen wird?

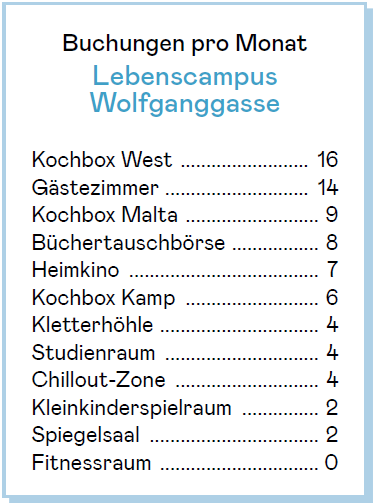

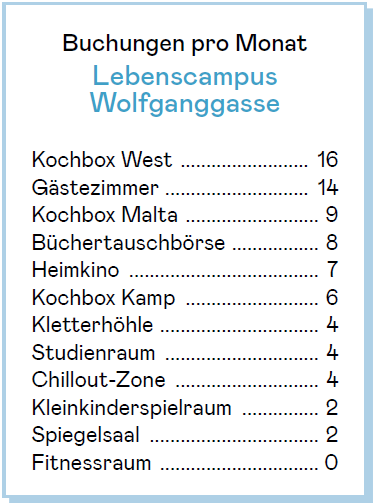

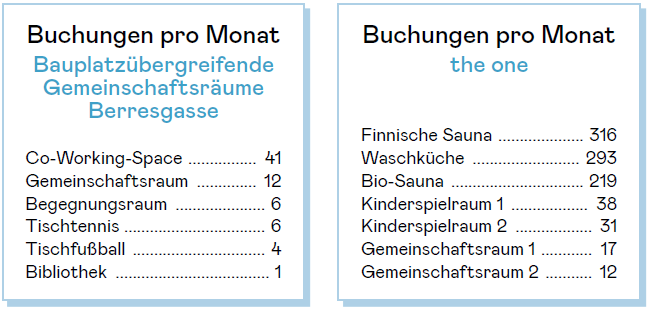

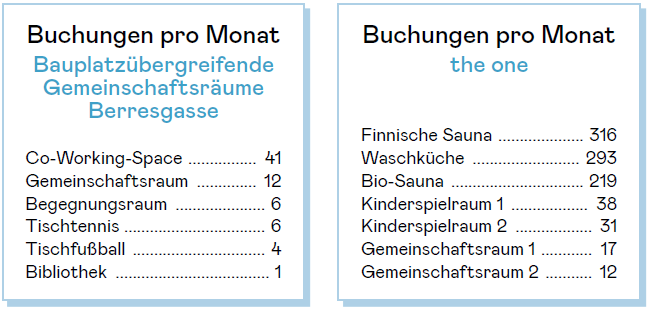

„Ja, das passiert leider immer wieder“, meinte Siegfried Igler, Obmann der Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Neues Leben, kürzlich im Rahmen einer Veranstaltung der Wohnenplus Akademie unter dem scharf zugespitzten Titel: Gemeinschaftsräume: Belebt oder verwaist? „Dank Chips und digitalen Buchungssystemen jedoch haben wir eine ganz genaue Statistik darüber, welche Räume genutzt werden und welche nicht.“ Beim Hochhaus the one in St. Marx ist das Feedback besonders erfreulich: Demnach sind Sauna und Waschküche mit rund 300 Nutzungen pro Monat – also durchschnittlich zehn Einbuchungen pro Tag – besonders intensiv im Einsatz, und im großen Gemeinschaftsraum im 3. Stock habe sogar schon mal eine Hochzeitsfeier stattgefunden.

Gemeinschaftsraum: DOs

☺ Gute, zentrale, einsichtige Lage im Haus (Erdgeschoß, Stiegenhaus)

☺ Alternativ: Ruhige, exklusive Randlage mit Mehrwert (Dachgeschoß, Dachterrasse)

☺ Ausblick oder Grün- und Gartenbezug

☺ Hochwertige Ausstattung

☺ Digitaler Zutritt, niederschwelliges Buchungssystem (Chip, App)

☺ Professionelles Besiedelungs- Management

☺ Budget zur freien Ausgestaltung im Rahmen eines moderierten Prozesses

☺ Klare, offen kommunizierte Spielregeln ☺ Reinigung und sofortige Reparatur von Schäden

☺ Eigeninitiative und Ansprechperson im Haus (Mieter:in, Hausbetreuer:in)

„Je größer der Raum, je besser die Lage im Haus und je spezifischer die Funktion und Ausstattung, desto besser wird das Angebot von den Mieter: innen angenommen.“ Zu den beliebtesten Gemeinschaftsräumen bei Neues Leben zählen Gemeinschaftsküchen, Gästewohnungen, Büchertauschbörsen, Co-Working-Spaces und Heimkinos, die ihre Hochblüte vor allem in Zeiten von EM, WM und UEFA Champions League erleben. Deutlich weniger Buchungen hingegen gebe es bei kleinen, allzu monofunktional eingerichteten Gemeinschaftsräumen wie etwa Kletterhöhle, Ballettsaal oder Fitnessraum. Das Fitnesskammerl am Lebenscampus Wolfganggasse – um nur einen radikalen Ausreißer zu nennen – wurde 2024 laut Statistik kein einziges Mal gebucht.

Weg vom analogen Schlüssel

Wichtig für eine hohe Akzeptanz im Haus sind auch die richtige Betreuung und das richtige soziale Management. Darauf legt die Migra in ihren Projekten großen Wert. „Am ehemaligen Nordbahnhof oder am Kapellenhof in der Donaustadt beispielsweise haben wir immer mit professionellen Besiedelungs-Managements gearbeitet“, sagt Geschäftsführer Alfred Petritz. „Aus Erfahrung aber kann ich sagen, dass die Mieter:innen in den ersten sechs Monaten nur mit ihrer eigenen Wohnung beschäftigt sind. Erst danach haben sie wieder Zeit und Lust, sich auch um Themen außerhalb der eigenen vier Wände zu kümmern und sich in die Gestaltung und Bespie- Visualisierung: Schreiner Kastler, g.o.y.a., Foto: Neues Leben lung von Gemeinschaftsräumen einzubringen.“

In der Wohnhausanlage Kapellenhof (fertiggestellt 2019 in Kooperation mit Wogem und Neues Leben), wo im Herbst 2023 ein Wohnen-Plus-Praxis- Check stattgefunden hat, sind die Gemeinschaftsräume old-school-mäßig noch mit einem analogen Schlüssel zu betreten, den man beim Hausbetreuer abholen und auch wieder abgeben muss. Der Autor dieser Zeilen hat im Gespräch mit einigen Bewohner: innen damals selbst die Erfahrung gemacht, dass dies im Alltag eine große logistische Hürde sein kann. Als traurige Konsequenz daraus ist der größte und schönste Gemeinschaftsraum der Anlage die meiste Zeit versperrt und ungenutzt.

Gemeinschaftsraum: DON’Ts

☹ Unrealistische, überzogene LOIs im Wettbewerb

☹ Unattraktive Restfläche (Lage, Erreichbarkeit)

☹ Zu kleine Größe, schlechte Möblierbarkeit

☹ Keine klar erkennbare Funktion

☹ Zu wenig Tageslicht, keine Aussicht

☹ Keine oder lieblose Ausstattung

☹ Analoger Schlüssel, „Betteln“ beim Schlüsselwart

☹ Der Gemeinschaftsraum als Abstellraum

☹ Toleranz von Vandalismus

☹ Fehlende Ansprechperson vor Ort

Am Nordbahnhof hat die Migra daraus gelernt und im neuen, gelbweißen Querkraft-Wohnbau ein digitales Buchungs- und Zutrittssystem installiert, das den Zutritt erleichtert und zugleich einen statistischen Überblick über die Nutzung und Beliebtheit der einzelnen Gemeinschaftseinrichtungen ermöglicht. Für den großen Gemeinschaftsraum im ersten Stock gibt es nun ein Budget in der Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro, das den Bewohner: innen zur Verfügung gestellt wird. Mithilfe einer professionellen Besiedelungs-Managerin sollen die Investitionswünsche der hier Wohnenden nun moderiert werden.

„Damit ein Gemeinschaftsraum gut funktioniert“, meint Petritz, „braucht es früher oder später aber auch engagierte Bewohner:innen, die die Initiative ergreifen und nach dem Besiedelungs-Management das Zepter in die Hand nehmen.“ Genau darum werde man sich auch beim neuesten, bereits im Bau befindlichen Leuchtturmprojekt bemühen – der Roten Emma in der Attemsgasse. Die nach einer Kartoffelsorte benannte Wohnhausanlage von gerner gerner plus und AllesWirdGut soll die Bewohner:innen und den eingemieteten Sozialträgerverein LOK Leben ohne Krankenhaus vom allerersten Tag an involvieren: In den Urban-Gardening-Gewächshäusern am Dach sollen dann unter anderem Rote Emmas angebaut werden. Geplante Fertigstellung Juni 2026.

Ganz klare Nutzungsregeln

Auch der gewerbliche Bauträger Arwag arbeitet in den letzten Jahren vorwiegend mit digitalen Zutrittssystemen. „Bei gemeinschaftlichen Einrichtungen braucht es elektronische Schließanlagen mit einfach zu bedienenden Buchungstools“, erklärt Michaela Reiter- Benesch, Geschäftsführerin der Arwag Immobilientreuhand GmbH. „Daher sind wir nun dabei, auch unsere bestehenden Wohnhausanlagen sukzessive nachzurüsten. Und für besser ausgestattete Gemeinschaftsräume wie etwa Küche und Sporträume empfehle ich – so wie in der Hausordnung – ganz klare und transparent kommunizierte Nutzungsregeln. Wenn man das alles beachtet, halten sich Leerstand und Vandalismus unserer Erfahrung nach in Grenzen.“

Beim jüngsten Projekt Wohn- Wildnis in unmittelbarer Nähe der Alten Donau, An der Schanze, Bauplatz G1, das die Arwag mit Tillner & Willinger und U.M.A. Architektur realisiert, wird es neben einem zentralen Gemeinschaftsraum und einer Community- Dachterrasse zusätzlich auch stockwerksbezogene Flexräume geben, die frei nutzbar sind und die die Vernetzung der Bewohner:innen fördern sollen. Auf diese Weise wird für die 85 geförderten und frei finanzierten Wohnungen direkt vor ihrer Eingangstüre ein Ort geschaffen, an dem man sich unkompliziert austauschen kann – beim Spielen der Kinder oder beim kurzen Plausch zwischendurch. Vor Kurzem war Baubeginn, im Winter 2026 soll die WohnWildnis übergeben werden.

Unrealistische Erwartungen

„Wenn man Gemeinschaft will, dann muss man erst einmal den Motor in Gang setzen“, sagt die auf Wohnbau spezialisierte Soziologin Sonja Gruber, die schon etliche Bauträger begleitet und längerfristige Besiedelungsprozesse gemanagt hat. „Dazu braucht es mit den Bewohner:innen des Hauses einen gut aufgesetzten Prozess. Aber auch ich als involvierte Soziologin und Begleiterin kann nicht zaubern und muss die Bauträger vor überzogenen Erwartungen und damit verbundenen Enttäuschungen immer wieder warnen.“

Viele Bauträger-Wettbewerbe, so Gruber, seien mit viel zu vielen LOIs vollgestopft, die keinerlei Bezug zur Realität hätten. Man könne nicht in jedem Haus Bio-Greißler, Repair-Cafés und soziale Trägervereine haben. Eine Illusion sei auch der starke Fokus auf die Teilhabe von Jugendlichen innerhalb einer Hausgemeinschaft, denn viele Jugendliche wollen in ihrem Sturm und Drang einfach nur weg von Eltern und Wohnumfeld. „Und nicht zuletzt gibt es einen großen Anteil an Menschen, die keine Zeit und Lust für Mieter:innenabende, Abstimmungsprozesse und Gemeinschaftsraum-Aktivitäten haben, die einfach nur wohnen wollen. Auch das ist absolut legitim und muss respektiert werden.“

Sollte es in einer Hausgemeinschaft dennoch zu Ablehnung und Vandalismus kommen, sei es wichtig, nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern auch die Ursachen zu analysieren und darauf zu reagieren – mit Reinigung, Reparatur, Möblierung, besserer Ausstattung, leichteren Zutrittsmöglichkeiten und mehr Information im Haus. Auf jeden Fall warnt Gruber davor, für die Nutzung von Gemeinschaftsräumen Nutzungsentgelt zu verlangen, wie dies einige Bauträger praktizieren. „Auch schon vier Euro pro Stunde, um einen Kindergeburtstag zu feiern, sind für manche Leute viel Geld. Ganz abgesehen davon, dass das rechtlich kaum zu argumentieren ist, denn die Räume haben allen offenzustehen und sind mit der Miete und den Betriebskosten eigentlich schon abgegolten.“

Urban Gardening mit Profis

Und wie sieht die Situation in den Bundesländern aus? „Gerade im ländlichen Raum ist die Situation schwieriger als in der Großstadt“, meint Wolfram Sacherer, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Ennstal. „Ohne Einzugsbegleitung, ohne konkrete Ansprechpartner: innen in der Hausverwaltung und vor allem ohne eine kritische Mindestanzahl an Wohnungen macht die Errichtung von Gemeinschaftsräumen nicht viel Sinn.“ Daher bemüht sich die Ennstal, soziale Prozesse so früh wie möglich aufzusetzen und professionelle Partner:innen und Betreiber:innen mit an Bord zu holen.

Auf den Reininghaus-Gründen in Graz, wo die Wohnbaugruppe Ennstal am Quartier 7 ebenfalls involviert ist, wird das Gemeinschaftskonzept quartiersübergreifend gemanagt. „Bei den gemeinnützigen Bauträgern funktionieren die einzelnen Gemeinschaftsräume in der Regel ganz gut“, erzählt Daniel Huber, Quartiersmanager Reininghaus. „Kritisch wird es in den frei finanzierten Wohnhausanlagen, wo es zwischen Image-Produktion, Vermarktbarkeit und dem wirtschaftlichem Korsett der Investor:innen oft nur einen sehr chmalen Grat zu geben scheint. Da merkt man, dass das Thema Gemeinschaft nicht nur eine Frage der Wohnkultur, sondern auch der Unternehmenskultur ist.“

Beim Projekt Am Grünanger in Gratwein beispielsweise, einer Wohnhausanlage mit rund 60 Wohneinheiten, wird das Urban Gardening vom Verein Naturschwärmerei begleitet. Das Haus wurde vor zwei Jahren übergeben, das Garteln funktioniere besser als erwartet. Und in Turnau, einem Vorzeigebeispiel für klimagerechtes Wohnen 4.0, das im Herbst 2026 übergeben wird, sollen Mieter:innen aller Generationen mit vollbetreuten Volkshilfe- Wohnungen unter einem Dach leben. „In einem naturnahen, generationenübergreifenden Wohnen wie diesem spielt die Gemeinschaft eine große Rolle. Daher werden wir hier besonders viel Energie investieren.“

Gemeinschaftsräume müssen die besten Elemente aus den privaten und öffentlichen Welten vereinen

Wann gab es die ersten Gemeinschaftsräume im Wohnbau?

Erste Modelle gab es schon im frühen 19. Jahrhundert – etwa die Phalanstère von Charles Fourier oder die Familistère von Jean-Baptiste André Godin. Mit der Industrialisierung ging der sozial-utopistische Grundgedanke verloren, Gemeinschaftsräume wurden eher zu einem paternalistischen Instrumentarium der Überwachung. Ein Comeback gab es erst mit dem Roten Wien und mit den ikonografischen Nachkriegsbauten Alterlaa von Harry Glück und der Terrassenhaussiedlung St. Peter der Werkgruppe Graz.

Wo sollten Gemeinschaftsräume angesiedelt sein?

Soziologisch gesehen handelt es sich dabei um Schwellenräume zwischen öffentlich und privat. Jede Schwelle ist ein supersensibler Bereich, bei dem man sich fragen muss: Warum sollte ich diese Schwellensituation aufsuchen? Daher kann man ableiten: Gemeinschaftsräume müssen die besten Elemente aus den privaten und öffentlichen Welten vereinen. Dazu zählen Lage, Aussicht, Gartenbezug, Ausstattung, Freundlichkeit, Gemütlichkeit und die richtige Mischung aus Intimität und Mikro-Öffentlichkeit.

Gerade in kleinen Projekten handelt es sich oft um Resträume. Was tun?

Sehr gefährlich! Das ist dann die Kombination der schlechtesten Elemente aus beiden Welten. Das wird nicht funktionieren – und wird früher oder später mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Ablehnung oder Vandalismus führen.

Welche Faktoren sind sonst noch hinderlich?

Die Menschen selber beziehungsweise die sozialen Blasen, Sinus-Milieus und Lebenshintergründe, die sie mitbringen. Jede Wohnhausanlage besteht aus Menschen, die informiert oder involviert sind und sich mit einem gewissen Hintergrundwissen bewusst für ein Projekt entscheiden – und jenen, die keine Wahl haben und einfach zugewiesen werden, etwa durch den Wohnfonds Wien. Zwischen diesen sehr diametralen Mieter:innengruppen, die in einem Wohnhaus aufeinander knallen, sind Konflikte vorprogrammiert. Wenn man diese nicht abfedert und nicht moderiert, werden sie sich im Gemeinschaftsraum fortsetzen.

Braucht es Spielregeln?

Unbedingt! So wie es eine Hausordnung gibt, wo viele Menschen zusammenleben, braucht es auch offen kommunizierte Richtlinien für den Umgang mit gemeinschaftlichen Flächen und Einrichtungen. Je klarer und eindeutiger, desto besser.

Wie stehen Sie zu einer Bezahlschranke für bestimmte Räume, um Vandalismus vorzubeugen?

Ich kann den Hintergrund der bewussten, monetären Wertschätzung nachvollziehen, letztendlich aber kann so eine finanzielle Hürde im geförderten Wohnbau, wo wir es mit Menschen in prekären Lebenssituationen und niedrigen Einkommen zu tun haben, zu einer Zwei- Klassen-Gesellschaft führen. Auch rechtlich agiert man hier in einer Grauzone. Ich rate davon ab.

Was tun, wenn ein Gemeinschaftsangebot nicht angenommen wird?

Zunächst einmal nachbessern und informieren. Und irgendwann einmal auch akzeptieren. Wir leben in einer Welt aus Reizüberflutung und Mangel. Die einen kommen nach einem langen Arbeitstag nach Hause und wollen einfach nur die Tür hinter sich zumachen. Die anderen hingegen haben einen Mangel und einen damit verbundenen Bedarf – entweder nach Raum, nach Hilfe oder nach sozialen Kontakten. Beides ist legitim. Ein Raum für Gemeinschaft darf nie eine Verpflichtung sein – sondern immer nur ein Angebot.

Singender Städtebau

Insgesamt sind in Reininghaus an die 18 Bauträger vertreten. Eine Quartiersübergreifende Nutzung der Gemeinschaftsräume hätte sich im Management als sehr umständlich erwiesen. „Dafür konnten wir eine andere, bauplatzentkoppelte Form der gemeinschaftlichen Begegnung schaffen“, so Huber. „Die Zwischennutzung der Tennenmälzerei, die wir revitalisiert und erst Ende April eröffnet haben, eignet sich dafür perfekt! Für uns ist das ein großer Meilenstein für unterschiedliche Formen von Gemeinschaft – auf privater, kultureller und gewerblicher Ebene.“

Das denkmalgeschützte Gebäude von Architekt Johann de Colle wurde 1888 als Brauhaus errichtet und ging vor einigen Jahren in den Besitz der Stadt Graz über. Das Breath Earth Collective hat es nun umfassend saniert – mit einem anmietbaren, 600 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal im Erdgeschoß sowie Büro, Bibliothek, Besprechungsräumen und einem kostenlos nutzbaren Nachbarschaftsbüro, das Vereine und Interessent:innen aus dem gesamten Reininghaus gegen Voranmeldung nutzen können. Eine von ihnen ist Pauline Urban. Die 79-Jährige hat im Herbst 2022 den Reininghaus-Chor initiiert und nutzt die neue Tennenmälzerei jeden Mittwochabend zum Proben.

„Einerseits singen wir, einfach nur aus Freude am Gesang, mittlerweile sogar schon mit einem professionellen Chorleiter“, sagt Urban. „Andererseits tragen wir als 26-köpfige Gruppe dazu bei, dass sich in einem so neuen, jungen Stadtteil wie hier so etwas wie eine Kulturszene und eine kollektive Kraft formiert. Wir sind hierher gezogen als Pioniere, und ich sage meinen Leuten immer: Als Stadtmacher haben wir nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.“ Für 2025 ist der Reininghaus- Chor in Graz und Umgebung schon ein Dutzend Mal gebucht. Ein perfektes Beispiel für nachbarschaftliches Zamwachsen. Besser kann gelebte Gemeinschaft nicht sein.