Warum Webdyn die Funkfrage neu sortieren will und worauf Verwalter jetzt achten sollten. Im Panel „Intelligente Datenerfassung“ eröffnete Sergio Caré Lucas (Webdyn / Flexitron Group) mit einem Blick auf die Funkbasis der ganzen Digitalisierungsdebatte: Wie kommen Messwerte aus Zählern und Sensoren eigentlich zuverlässig ins Backend und wie lassen sich künftige Steuerungsaufgaben abbilden?

Der Vortrag legt LoRaWAN, Wireless M-Bus/OMS und das neue OMS 5 Burst Mode nebeneinander und zeigt, warum die Wohnungswirtschaft sich weniger für „die eine“ Technologie entscheiden sollte, sondern für eine Architektur, die mehrere Wege beherrscht.

Herausforderungen

- Viele Funkbegriffe, wenig Klarheit

LoRaWAN, wM-Bus, OMS, Burst, Splitting – für Nicht-Funkprofis schwer zu greifen, welche Technik wofür taugt. - Reichweiten- und Empfangsprobleme

Funklücken in Kellern und Tiefgaragen führen zu Repeatern, Nachrüstaktionen und unnötigem Opex. - Technologieentscheidungen „auf Verdacht“

Heute installierte Systeme müssen 10–15 Jahre laufen – während OMS 5 Burst und neue LoRa-Gateways erst 2025/26 kommen. - Getrennte Welten für Submetering und Gebäudeautomation

Messdaten laufen über wM-Bus/OMS, während Steuerung (Ventile, Wärmepumpen, Sensorik) oft eigenständige LoRa- oder proprietäre Netze nutzt. - Sorge vor Fehlinvestitionen

Niemand möchte ein Funkkonzept ausrollen, das in drei Jahren nicht mehr zu den Standards passt.

Der Ansatz

Webdyn ist die IoT-Division der Flexitron-Gruppe und liefert Gateways und Edge-Computer für Energiedaten inklusive Steuerung von Wärmepumpen und Anlagen. Im Vortrag werden drei Bausteine skizziert:

1. LoRaWAN für Fläche und Steuerung

- LPWAN-Technologie mit 2–10 km Reichweite im Freifeld, ein Gateway deckt ganze Areale ab.

- Batteriebetriebene Sensoren und Zähler, Gateway im Netzbetrieb, immer empfangsbereit.

- Bidirektional: Downlinks zur Steuerung von Endgeräten (z. B. Ventile, Sensorik, Gebäudeautomation).

- Laut Präsentation über 500 Unternehmen in der LoRa-Allianz – also breite Hardware-Auswahl.

Webdyn bringt dafür das Adeunis IRIS LoRaWAN Gateway mit integrierbarem Netzwerkserver (LNS), 4G/Ethernet, MQTT und Schnittstellen zu BMS-Systemen (BACnet, Modbus).

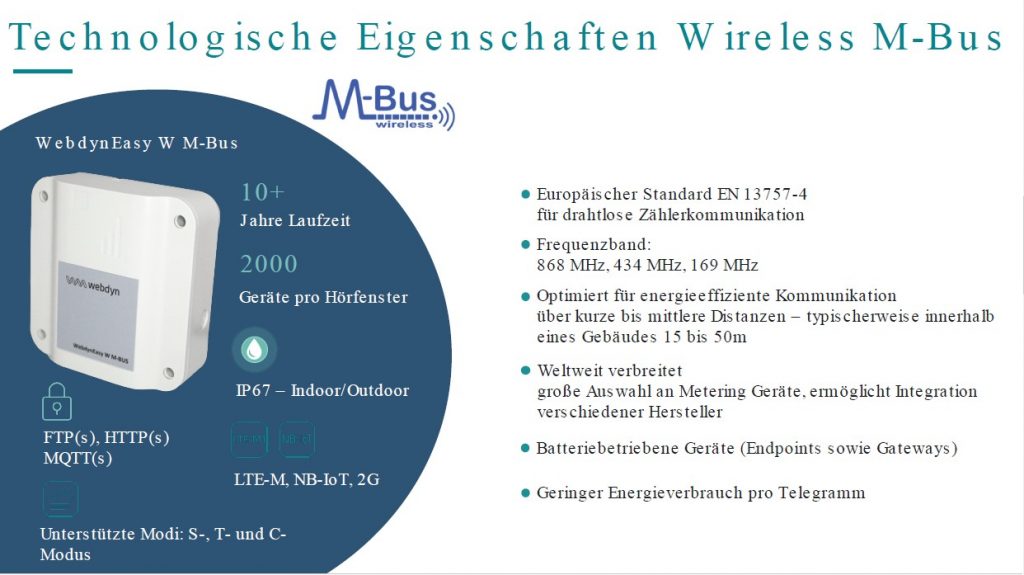

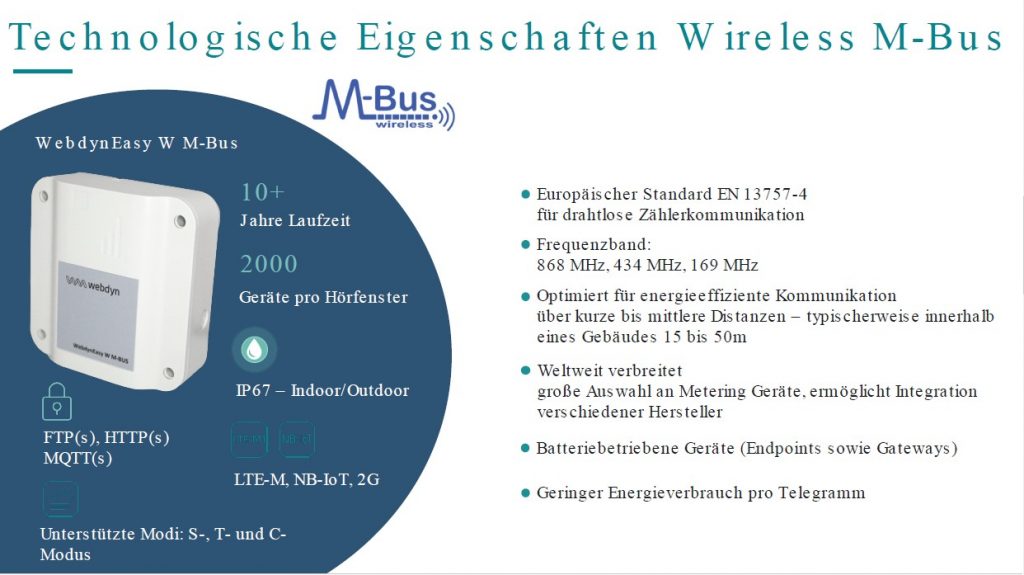

2. Wireless M-Bus / OMS als Submetering-Rückgrat

- Europäischer Standard EN 13757-4, optimiert für 15–50 m Hausfunk.

- Sehr großer Gerätepark (Heizkostenverteiler, Wasser-, Wärme-, Gaszähler).

- Geringer Energieverbrauch pro Telegramm, 10+ Jahre Batterielaufzeit möglich.

Das Gateway WebdynEasy wM-Bus kann laut Hersteller pro Hörfenster bis zu 2.000 Geräte empfangen und über LTE-M, NB-IoT oder 2G sicher in die Cloud übertragen.

3. OMS 5 Burst Mode als „Upgrade“ für wM-Bus

Spannend wird es mit OMS 5 Burst Mode:

- Baut auf wM-Bus auf, nutzt Subcarrier-Modulation bei 868 MHz.

- Zwei Modi:

- Single Burst: kurze Sendezeit, wenig Energieverbrauch, aber störanfälliger.

- Multi Burst: gleiche Daten mehrfach, deutlich robuster – besserer Empfang im Keller/TG, dafür höherer Energiebedarf.

- Ziel: mehr Reichweite im Gebäude (50–100 m) und bessere Durchdringung.

- Perspektivisch bidirektional: Fernkonfiguration, Alarmmeldungen, theoretisch sogar Firmware-Updates.

- Rückwärtskompatibel zu OMS 4 C-Mode – bestehende C-Mode-Infrastruktur soll weiter funktionieren.

Webdyn plant eine neue Gateway-Generation WebdynEasy wM-Bus ver. 2 ab Q2/2026, die OMS 5 Burst unterstützt und gleichzeitig rückwärtskompatibel bleibt.

Kernaussage von Sergio Caré Lucas: OMS 5 Burst wird LoRaWAN nicht ersetzen, sondern ergänzt wM-Bus im Hausfunk; LoRaWAN bleibt für großflächige Netze und breite IoT-Use-Cases gesetzt.

Warum das wichtig ist

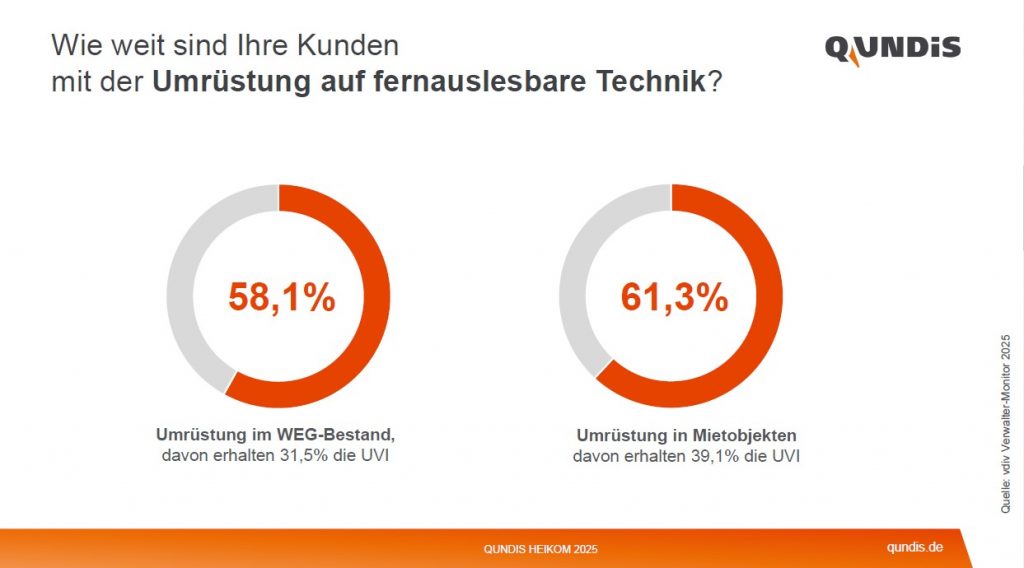

Die Wohnungswirtschaft steht mitten im Roll-out fernablesbarer Zähler (HKVO/EED) – und gleichzeitig wächst der Druck, Mehrwertdienste wie Heizungsoptimierung, Raumklima-Monitoring oder Tür- und Lüftungssensorik zu integrieren.

Wer jetzt nur auf „den einen Funkweg“ setzt, riskiert technische Sackgassen. Ein Setup, das wM-Bus/OMS für Submetering und LoRaWAN für Gebäudeautomation beherrscht und gleichzeitig OMS 5-ready ist, erhöht die Zukunftssicherheit – ohne heute alle Entscheidungen vorwegnehmen zu müssen.

Einordnung für die Wohnungswirtschaft

Wo passt der Webdyn-Ansatz?

- Bestände, in denen wM-Bus-Submetering bereits etabliert ist, die aber perspektivisch LoRa-Use-Cases (Raumsensorik, Steuerung) aufbauen wollen.

- Quartiere, in denen ein LoRa-Gateway mehrere Gebäude versorgen kann, während innerhalb der Häuser weiter mit wM-Bus/OMS gearbeitet wird.

Abhängigkeiten & Grenzen

- OMS 5 Burst ist Stand heute noch Zukunftsmusik – erste Gateways ab 2026, Endgerätehersteller müssen nachziehen.

- LoRaWAN hat einen strengeren Duty-Cycle und kleinere Nutzlasten – gut für Zustände/Alarme, weniger für große Datenvolumina.

- Funkplanung (Gebäudegeometrie, Keller, Tiefgarage) bleibt entscheidend – auch robustere Burst-Modi heben keine Betonwände auf.

Was jetzt zu tun ist – Checkliste

- Bestand clustern: Wo dominiert Hausfunk (wM-Bus), wo Quartiersfunk (LoRa)?

- Primärfunk definieren: Für Submetering wM-Bus/OMS, für Sensorik/Steuerung LoRaWAN.

- OMS-5-Readiness prüfen: Gateways und Plattformen auf künftige Burst-Unterstützung ansprechen.

- API-Pflichten festschreiben: Wie kommen Messwerte, Alarme und Steuerbefehle ins eigene System?

- Pilotliegenschaft wählen: Ein Haus mit Funkproblemen + ein Quartier mit LoRa-Potenzial.

- Betrieb planen: Monitoring, Alarmierung, Batterie-Management und SLA-Kennzahlen definieren.

Praxisnutzen / Beispiele

Laut Präsentation können wM-Bus-Gateways bis zu 2.000 Endgeräte pro Hörfenster verarbeiten – ein klarer Vorteil in dicht bestückten Mehrfamilienhäusern.

LoRaWAN-Gateways wiederum decken 2–10 km im Freifeld ab und eignen sich damit für ganze Quartiere oder Stadtteile; eine LoRa-Infrastruktur kann neben Submetering auch CO₂-Sensoren, Türkontakte, Belüftungssteuerung oder Alarme anbinden.

OMS 5 Burst verspricht, Funklöcher in Kellern zu reduzieren und Repeater-Bedarf zu senken – die tatsächlichen Effekte müssen aber erst in Pilotprojekten unter Realbedingungen gemessen werden.

Fazit

Webdyns Beitrag sortiert die Funklandschaft neu: wM-Bus/OMS bleibt der Arbeitspferd-Standard im Submetering, LoRaWAN bringt Reichweite und IoT-Breite – und OMS 5 Burst könnte wM-Bus in Richtung Reichweite und Bidirektionalität aufrüsten.

Für die Wohnungswirtschaft heißt das: Jetzt Funkstrategie und Gateway-Architektur festzurren, die beide Welten unterstützt – und gleichzeitig offen genug ist, um OMS 5 Burst ab Mitte des Jahrzehnts aufnehmen zu können. Der nächste Schritt ist ein sauber aufgesetzter Pilot mit gemischten Funktechnologien und klaren KPIs.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Drei Funkwelten prägen die Datenerfassung: wM-Bus/OMS, LoRaWAN und künftig OMS 5 Burst.

- LoRaWAN eignet sich für große Areale und smarte Gebäudeautomation.

- Wireless M-Bus bleibt Standard im Submetering – besonders im Hausfunk.

- OMS 5 Burst soll wM-Bus robuster, reichweitenstärker und bidirektional machen.

- Webdyn liefert Gateways für alle drei Welten inkl. Edge-Funktionen.

- Entscheidungen heute sollten OMS-5-Readiness und LoRaWAN-Optionen mitdenken.

Glossar / Begriffserklärungen

- Wireless M-Bus (wM-Bus)

Funkstandard für Zähler (Heizung, Wasser etc.), typischerweise für Hausfunk mit 15–50 m Reichweite. - OMS / OMS 5 Burst Mode

Offenes Protokollprofil für wM-Bus-Geräte; OMS 5 Burst erweitert wM-Bus um robustere, teils bidirektionale Übertragung und größere Reichweiten im Gebäude. - LoRaWAN

Low-Power-Wide-Area-Netz (LPWAN) mit Kilometern Reichweite; ideal für Quartiere und IoT-Sensorik, mit kleinen Telegrammen und batteriebetriebenen Endgeräten. - Gateway

Gerät, das Funksignale von Zählern/Sensoren empfängt, Daten bündelt und an Backend-Systeme (Cloud, BMS, Abrechnung) weiterleitet. - Edge-Computer

Intelligentes Gateway, das Daten nicht nur durchreicht, sondern lokal vorverarbeitet und Steuerungslogik (z. B. für Wärmepumpen) ausführt. - Duty-Cycle

Regulatorische Begrenzung, wie lange ein Funkgerät pro Zeiteinheit senden darf – wichtig bei LoRaWAN für Netzplanung und Laststeuerung. - Submetering

Wohnungsbezogene Verbrauchserfassung und -abrechnung (Heizung, Warmwasser etc.) über Unterzähler in Mehrfamilienhäusern.

________________________________________

Autor: Redaktion Wohnungswirtschaft Heute – HEIKOM-Sonderausgabe Startups 2025

Foto: DEUMESS – Frank Schütze / Fotografie Kranert