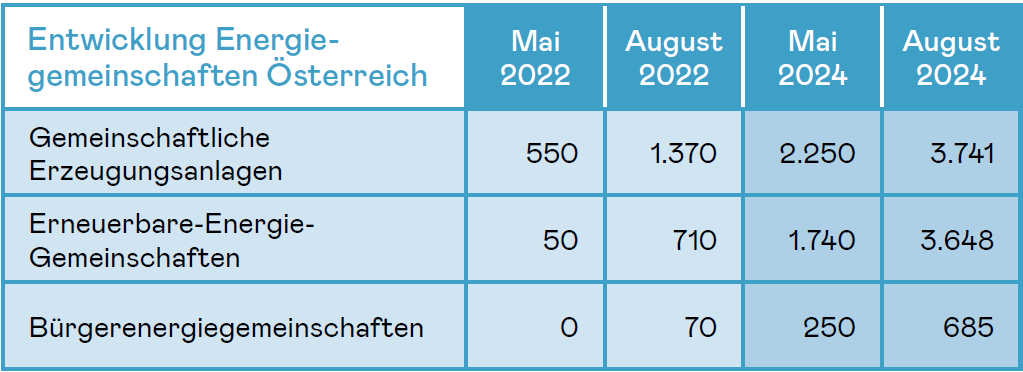

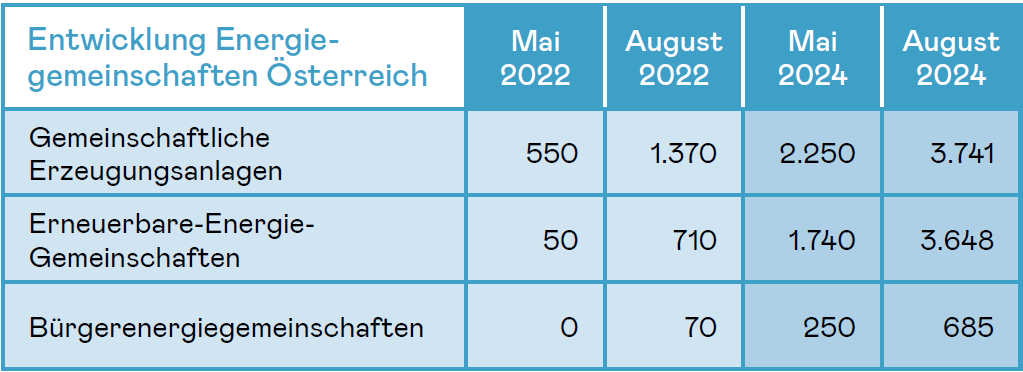

Im Kampf gegen den Klimawandel gewinnt die gemeinschaftliche, über Liegenschaftsgrenzen hinausgehende Energieversorgung laufend an Bedeutung. Gab es Ende 2022 gerade einmal 770 gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen und 235 Energiegemeinschaften, waren es Anfang 2025 schon 3.471 Anlagen und 4.333 Gemeinschaften. Nach wie vor gilt es aber, einige (rechtliche) Hürden zu nehmen.

— BERND AFFENZELLER

Energiegemeinschaften ermöglichen es Bürger:innen, Unternehmen und Gemeinden, gemeinsam erneuerbare Energie zu erzeugen, zu nutzen und zu teilen. Sie fördern regionale Wertschöpfung, stärken die Unabhängigkeit von großen Energieanbietern und tragen zur Energiewende bei. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen sinken Kosten und der Ausbau nachhaltiger Energieformen wird beschleunigt. Die zentrale gesetzliche Grundlage ist das Erneuerbaren-Ausbau- Gesetz (EAG), das 2021 in Kraft getreten ist.

Es schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen für Erneuerbare- Energie-Gemeinschaften (EEG) und Bürgerenergiegemeinschaften (BEG). EEGs sind auf den „Nahebereich“ beschränkt, der durch die Netzebenen definiert wird. BEGs können sich über die Konzessionsgebiete mehrerer Netzbetreiber in ganz Österreich erstrecken. EEGs können für alle Formen erneuerbarer Energie genutzt werden, BEGs sind auf Strom beschränkt. „Sowohl EEGs als auch BEGs ermöglichen es, die Energieversorgung mitzugestalten und mitzubestimmen. Die Teilnehmenden machen sich unabhängiger von großen Energieversorgern und unsicheren Preisschwankungen. Die gemeinschaftliche, dezentrale Produktion von Energie ist krisensicher und bringt Autonomie, Kontrolle und Flexibilität“, erklärt Stephan Heidler, Leiter der österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften.

Das Interesse an der gemeinschaftlichen Energieversorgung nimmt seit dem Startschuss 2021 stetig zu. Gab es laut den Zahlen der EDA Energie-, Daten- und Automationstechnik GmbH Ende 2022 gerade einmal 770 gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, 230 EEGs und nur fünf BEGs, waren es Ende März 2025 schon 3.471 Erzeugungsanlagen, 3.648 EEGs und 685 BEGs (siehe Tabelle).

Grenzen überschreiten

Mit Energiegemeinschaften ist es erstmals möglich, Energie über Grundstücksgrenzen hinweg gemeinschaftlich zu produzieren, zu speichern, zu verbrauchen oder zu verkaufen. In der Regel sind Energiegemeinschaf2 – 2 0 2 5 23 THEMA ten aber nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern sollen faire Preise für alle Teilnehmer:innen gewährleisten. Bauträger können bei der Gründung von Energiegemeinschaften eine zentrale Rolle spielen.

„Etwa, wenn bei Neubauten von Beginn an die Einführung einer Energiegemeinschaft mitgedacht wird, so kann der optimale Einsatz von PV-Anlagen und z. B. auch von zentralen Wärmepumpen, die im Rahmen einer Energiegemeinschaft genutzt werden sollen, gut vorbereitet werden“, so Heidler. Als absolutes Vorzeigeprojekt gilt die Energiegemeinschaft Hart bei Graz. Sie wurde initiiert, um eine energieeffiziente und weitgehend autarke Siedlung mit 22 Wohneinheiten zu schaffen. Die Gebäude sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, die einen Großteil des Strombedarfs decken. Zwei Wärmepumpen mit Tiefenbohrungen sorgen für Heizung im Winter und Kühlung im Sommer. Der überschüssige Solarstrom wird in Batterien gespeichert.

Alternative Anergienetze

In Wien-Leopoldstadt plant die Sozialbau aktuell unter dem Motto „gemeinsam stärker“ ein aus Erdwärmesonden, Photovoltaik und Wärmepumpen bestehendes Niedrigenergienetz, ein sogenanntes Anergienetz, das unterschiedliche Liegenschaftseigentümer miteinander verbindet. Dabei fungieren Erdwärmesonden in 100 Meter Tiefe als Zwischenspeicher für Sommerwärme und Winterkälte: Im Sommer wird das kühle Erdreich zur Kühlung der Gebäude verwendet, im Winter wird die gespeicherte Wärme zum Heizen genutzt.

„Dazu werden zwei Grundwasserbrunnen errichtet, über die das Grundwasser entnommen und mittels einer Sole-Wasser-Wärmepumpe auf die erforderliche Heiz- bzw. Vorlauftemperatur gebracht wird. Das abgekühlte Wasser wird anschließend wieder dem Boden zugeführt“, erklärt Daniela Huber, Hauptabteilungsleiter- Stellvertreterin Hausverwaltung und Projektleiterin Energie & Innovation Sozialbau. Huber geht davon aus, dass Anergienetze in rund zehn Prozent der Sozialbau-Objekte realistisch umsetzbar sind. Allerdings seien dabei auch einige Hürden zu nehmen. Aktuell müssen Eigentümer:innen die komplette Finanzierung der Umstellung tragen, obwohl die Bewohner:innen unmittelbar von den Kosteneinsparungen profitieren.

„Wir sind der Meinung, dass eine transparente Kostenbeteiligung der Bewohner:innen, zumindest für eine gewisse Laufzeit, fair wäre und einen Anreiz zur Umstellung auf eine umweltfreundliche Alternative schaffen könnte“, so Huber. Zudem erfordere das Heizkostenabrechnungsgesetz eine verpflichtende verbrauchsabhängige Abrechnung. „Bei einer Anlage, die die Heizkosten der Bewohner:innen halbiert, führen die Mess- und Abrechnungskosten am Ende dazu, dass die Einsparung nahezu aufgebraucht wird.“

Das größte Anergienetz Österreichs entsteht derzeit im Wiener Stadtquartier Village im Dritten. Mehr als 500 Erdwärmesonden reichen jeweils 150 Meter tief und ermöglichen die Nutzung des Erdreichs zum Heizen im Winter und zur Temperierung beziehungsweise Kühlung im Sommer. Im Sommer wird die überschüssige Wärme aus den Gebäuden geführt und mittels Sonden im Erdreich gespeichert. Im Winter wird diese Wärme wieder aus dem Boden geholt und mittels Wärmepumpe für die Heizung verwendet. Der Strom für die Wärmepumpen kommt dabei unter anderem direkt von den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gebäude. An das Anergienetz angeschlossen ist unter anderem das Projekt „Das Stadtregal“ der Arwag, das als Sieger aus dem Bauträgerwettbewerb hervorging, das innovative Wohnkonzepte mit ökologischen und sozialen Lösungen kombiniert. Neben der Geothermie setzt das Stadtregal auch auf gemeinschaftliche Energieerzeugungsanlagen, Abwasserwärmerückgewinnung und Bauteilaktivierung.

Blick in die Zukunft

Ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele verfolgt auch die S+B Gruppe in Zusammenarbeit mit Dietrich Untertrifaller Architekten mit dem Projekt „Leb- Grün3“ im dritten Wiener Gemeindebezirk. Ziel ist ein Höchstmaß an Energieautarkie, um „erstens den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und zweitens ein gewisses Energie-Prekariat zu verhindern, von dem heute viele Menschen betroffen sind“, erklärt Maria Megina, Partnerin bei Dietrich Untertrifaller. Das Projekt wird neben einem lokalen Anergienetz auch über eine dezentrale PV-Anlage verfügen.

„Wir müssen unseren heutigen Umgang mit Energie und Ressourcen komplett neu denken. Dazu gehört auch, dass wir mit unserer PV-Anlage Wasserstoff herstellen könnten, den wir wiederum zum Heizen der Gebäude verwenden könnten“, sagt Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe. Ein zentraler Bestandteil des Projekts soll auch ein Rechenzentrum sein, das zugleich als wertvoller Abwärmelieferant fürs Anergienetz dient. Aktuell befindet sich das Projekt in einer frühen Machbarkeitsphase. Frühester Baubeginn für das 140.000-Quadratmeter- Projekt ist in fünf Jahren.