Eine Analyse der Deutschen Umwelthilfe (DUH) macht das mangelnde Interesse der Bundesregierung an klimafreundlicher Tiefengeothermie deutlich: Zwischen den Zielen der Bundesregierung für 2030 und dem wissenschaftlich ermittelten Potential klafft eine enorme Lücke.

So könnten in Deutschland bis zu 300 Terawattstunden Erdwärme erzeugt werden, 100 TWh könnten bereits 2030 installiert sein. Die Bundesregierung will bis 2030 aber lediglich 10 Terawattstunden erschließen. Es fehlt zudem eine bundesweite Geothermie-Strategie, die den Ausbau steuert.

Die DUH kritisiert, dass die Bundesregierung den Kommunen diese vielversprechende erneuerbare Quelle für die kommunale Wärmewende vorenthält. Bis 2040 könnte etwa ein Viertel des deutschen Wärmebedarfs durch Tiefengeothermie gedeckt werden. Dafür muss die Bundesregierung ihr Ziel für 2030 auf mindestens 100 TWh erhöhen.

Die DUH macht in ihrem Papier deutlich, dass die hydrothermale Tiefengeothermie bereits seit Jahrzehnten in Deutschland etabliert ist, die politischen Maßnahmen zum Roll-out aber verschleppt werden.

Tiefengeothermie für die Wärmewende vor Ort wird sträflich vernachlässigt

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH: „Während die Bundesregierung Kommunen zur klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2045 verpflichtet, verweigert sie einer hoffnungsvollen erneuerbaren Wärmequelle die Unterstützung und lässt die Kommunen im Regen stehen. Damit wird das hohe Potenzial der Tiefengeothermie für die Wärmewende vor Ort sträflich vernachlässigt und ihr Beitrag zum Klimaschutz nicht ausgeschöpft.

Die Tiefengeothermie muss mit hoher Priorität vorangebracht und ein Ausbauziel für 2030 von 100 Terawattstunden festgeschrieben werden. Des Weiteren muss die Bundesregierung zentrale Stellschrauben wie die Absicherung des Fündigkeitsrisikos und einen bundesweit einheitlich guten Zugang zu geologischen Daten angehen. Auch die finanzielle Förderung muss ausgeweitet werden.

Das alles ist kein Hexenwerk, wird aber wegen der falschen Prioritätensetzung der Bundesregierung aktuell nicht vorangebracht.“

Das sogenannte Fündigkeitsrisiko könnte beispielsweise über einen staatlichen Risikofonds abgesichert werden, denn Bohrungen sind teuer. Sollte die Bohrung trotz aller geologischen Voruntersuchungen nicht die benötigte Wärmemenge liefern, wäre die Refinanzierung in Gefahr. Dann könnte der Fonds einspringen.

Eine Studie unter Beteiligung von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft hat bereits vor zwei Jahren gezeigt, dass das Potenzial der Geothermie noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Geothermie gehört als ein fester Bestandteil ins Energiesystem

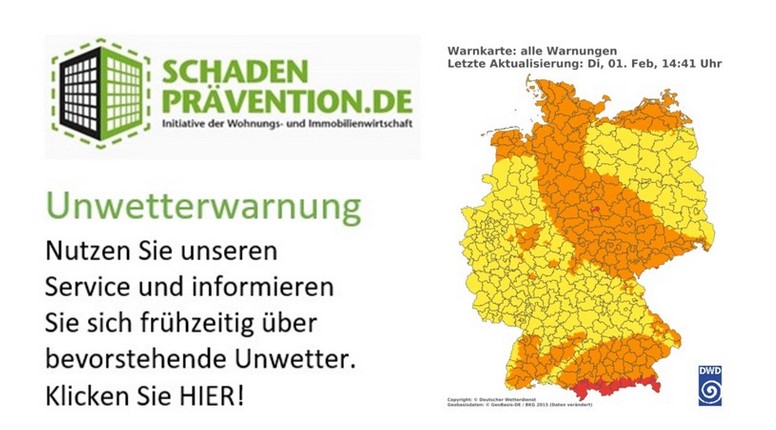

Rolf Bracke, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG: „Geothermie gehört als ein fester Bestandteil ins Energiesystem und ergänzt die fluktuierenden Energiequellen im Wärmemarkt vorzüglich. Schon das Marktpotenzial der oberflächennahen Geothermie ist erheblich!

Über 70 Prozent des Gebäudebestandes könnte damit versorgt werden. Bei der kommunalen Fernwärme und der industriellen Prozesswärme liegt das Potenzial bei 25 Prozent oder 300 TWh Jahresarbeit. Notwendiges geotechnisches Know-how, um die Tiefe Geothermie zu entwickeln und Wertschöpfung in Deutschland zu halten, finden wir in Deutschland in den alten Ölbohrfirmen und Kohleunternehmen, die sich nun nachhaltigen Wärmequellen zuwenden.“

Tiefengeothermie ist eine preisstabile kommunale Wärmequelle mit großem Potential

Die DUH fordert in ihrem Papier, die Tiefengeothermie als das anzuerkennen, was sie ist: Eine preisstabile kommunale Wärmequelle mit großem Potential, die uns unabhängiger von fossilen Importen macht. Für den Ausbau der Tiefengeothermie und der damit verbundenen Wärmenetze bräuchte man rund 9 Milliarden Euro pro Jahr.

Zur Einordnung: Im Jahr 2018 belief sich laut Umweltbundesamt der Umfang umweltschädlicher Subventionen im Energiesektor auf mindestens 25,4 Milliarden Euro.

Sascha Müller-Kraenner

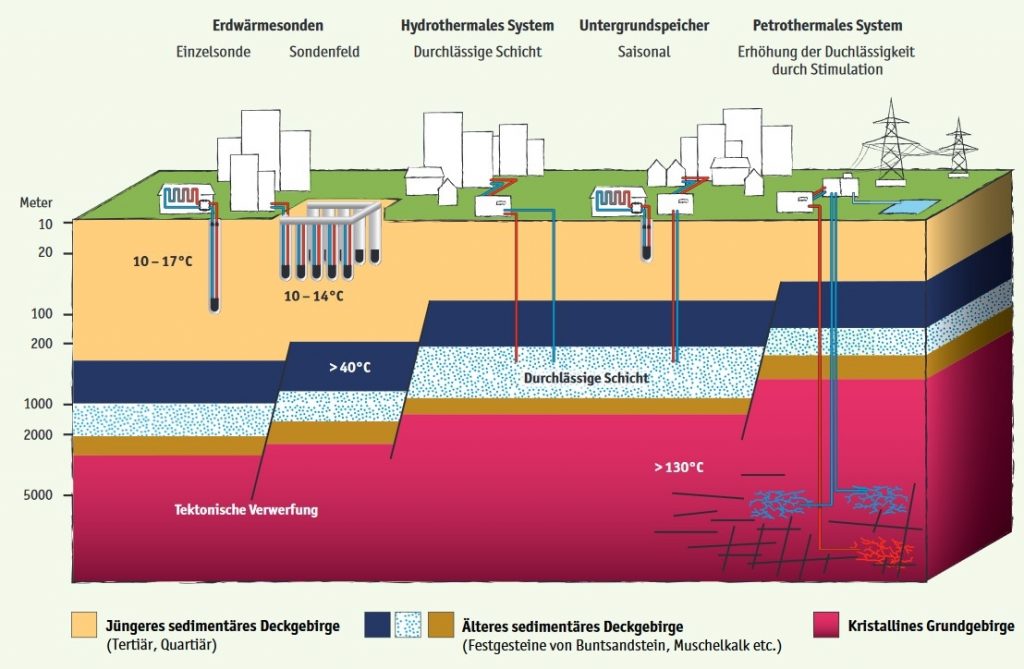

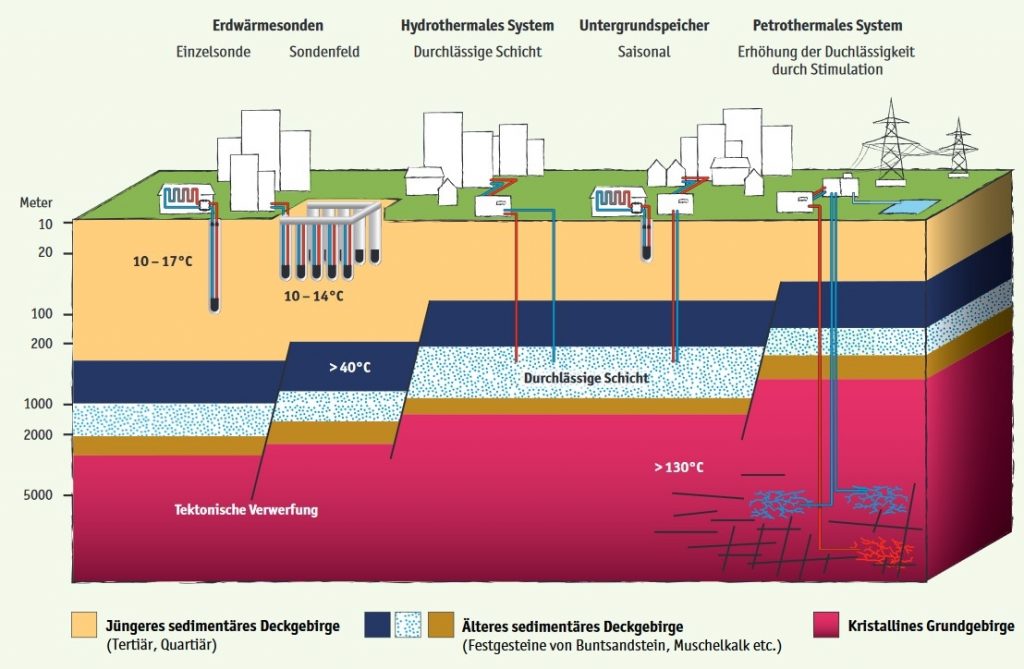

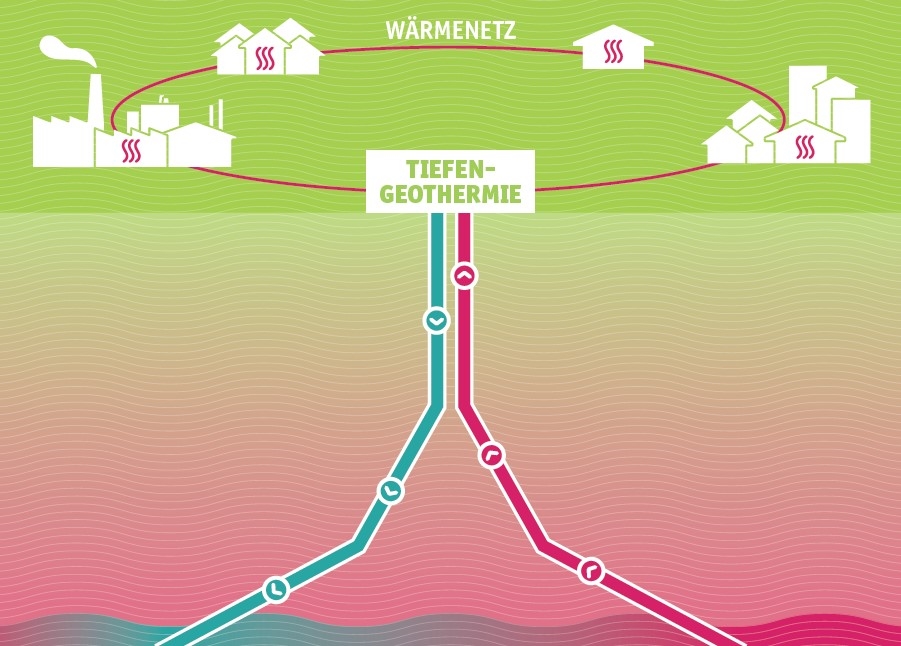

Hintergrund: Geothermie ist die in der Erdkruste gespeicherte Wärmeenergie. Sie wird auch Erdwärme genannt. Über Bohrungen kann diese Wärme genutzt werden, zum Beispiel zum Heizen. Bei Bohrungen von 400 Meter Tiefe und mehr spricht man von Tiefengeothermie. Bei der hydrothermalen Tiefengeothermie wird warmes beziehungsweise heißes Tiefenwasser durch eine Bohrung aus dem Untergrund zur Erdoberfläche hochgepumpt. Dem Tiefenwasser wird seine Wärmeenergie über Wärmeüberträger entnommen. Danach fließt das abgekühlte Tiefenwasser durch eine zweite Bohrung vorzugsweise in die gleiche Untergrundschicht zurück.