Von Tobias von der Heydt, Geschäftsführer bei Prior1

Das Jahr 2026 markiert für die Rechenzentrumsbranche einen Wendepunkt: Die Phase der strategischen Vorbereitung ist abgeschlossen, die Ära der konsequenten Umsetzung hat begonnen. Die bestimmenden Kräfte, Künstliche Intelligenz (KI), Energieverfügbarkeit, Nachhaltigkeit und ein enger werdendes regulatorisches Korsett, wirken nicht länger isoliert, sondern als sich gegenseitig verstärkende Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg von Digitalinfrastruktur entscheiden.

Während die Nachfrage explodiert, angetrieben von KI-Anwendungen, die laut Prognosen von Goldman Sachs bis 2030 einen Anstieg des Strombedarfs von Rechenzentren um 165 % verursachen könnten [1], verschiebt sich der Fokus der Branche fundamental. Die zentrale Frage lautet nicht mehr, ob investiert wird, sondern wo, wie schnell und unter welchen physischen und regulatorischen Rahmenbedingungen Projekte realisierbar sind. Für Betreiber, Investoren und Planer bedeutet dies, dass heute getroffene Entscheidungen die Zukunftsfähigkeit von Standorten für die nächste Dekade definieren.

Trend 1: KI als Dauerlast. Von High Density zu „AI-ready by Design“

Die Ära experimenteller KI-Anwendungen ist 2026 endgültig vorüber. KI-Workloads sind keine temporären Sonderlasten mehr, sondern entwickeln sich zum permanenten, geschäftskritischen Regelbetrieb. Diese Industrialisierung der KI hat direkte physische Konsequenzen: Das Uptime Institute prognostiziert, dass sich der Stromverbrauch allein für generative KI-Anwendungen bis Ende 2026 verdoppeln und die Marke von 10 GW global überschreiten wird [2].

Diese Entwicklung schlägt sich in den Hardware-Anforderungen nieder. Während Racks mit 10-15 kW Leistung lange als High-Density galten, werden für KI-Cluster nun Leistungsdichten von 40, 60 oder gar über 100 kW pro Schrank zur neuen Planungsgrundlage. Eine technisch wirtschaftlich sinnvolle Grenze gilt es noch auszuloten. Die Konsequenz ist ein Paradigmenwechsel: Rechenzentren werden nicht mehr nachträglich für KI „ertüchtigt“, sondern von Grund auf als „AI-ready“ konzipiert. Dies erfordert eine fundamentale Neuauslegung von Stromverteilung, Redundanzkonzepten und vor allem der Kühlungsarchitektur. Die extreme thermische Last macht eine wirtschaftlich sinnvolle Adaption vieler Bestandsbauten unmöglich.

Im Jahr 2026 führt dies zu einer schärferen Segmentierung des Marktes. Auf der einen Seite entstehen hochspezialisierte, kapitalintensive KI-Rechenzentren, die gezielt für diese Dauerlasten ausgelegt sind. Auf der anderen Seite behaupten sich klassische Enterprise- und Colocation-Standorte für traditionelle IT-Lasten. Für Investoren und Betreiber ist die frühzeitige strategische Entscheidung, welches Segment sie bedienen wollen, essenziell, um kostspielige Fehlplanungen zu vermeiden.

Trend 2: Flüssigkeitskühlung wird Infrastrukturstandard

Die physischen Grenzen der Luftkühlung sind in der Ära der KI-Dauerlast erreicht. Direct Liquid Cooling (DLC) ist daher 2026 keine technologische Kür mehr, sondern die unausweichliche Antwort auf die thermischen Herausforderungen von GPU-Clustern.

Diese Entwicklung transformiert die Planungs- und Baupraxis fundamental. Flüssigkeitskühlung ist keine isolierte Technologie mehr, sondern rückt ins Zentrum der technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Die Auslegung von Hydraulik, Rohrleitungssystemen und der gesamten Versorgungsarchitektur wird direkt von den Anforderungen der IT-Hardware bestimmt. Der Einsatz von DLC kann den Gesamtenergieverbrauch eines Rechenzentrums deutlich reduzieren und die Energieeffizienz verbessern.

Gleichzeitig erzwingt dieser Wandel neue Kompetenzen im Betrieb. Der Umgang mit Wasserqualitäten, fortschrittlichen Leckage-Erkennungssystemen und die Wartung hydraulischer Kreisläufe werden zu kritischen Fähigkeiten des Betriebspersonals. Der Markt reagiert mit einer Welle der Professionalisierung: Hersteller standardisieren Schnittstellen und entwickeln spezialisierte Produktlinien für KI-Anwendungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Flüssigkeitskühlung als anerkannter Stand der Technik in Normen wie der DIN EN 50600 Einzug hält, wodurch die Planungssicherheit für zukünftige Projekte weiter erhöht wird.

Trend 3: Energie: Die harte Währung im Rechenzentrumsmarkt

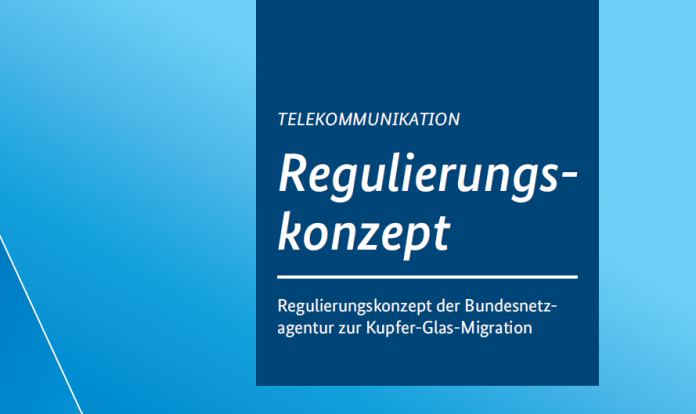

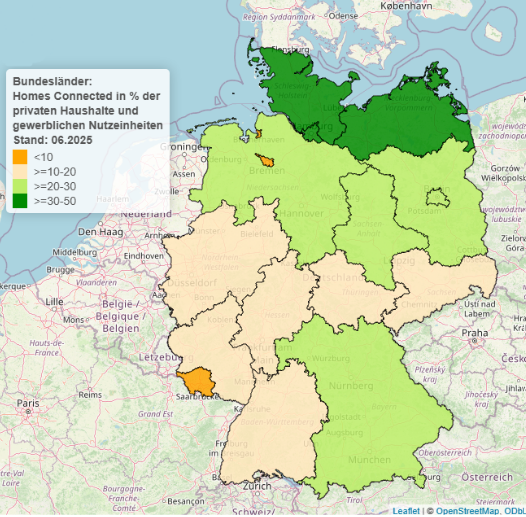

2025 ist der Zugang zu elektrischer Energie endgültig zum entscheidenden, limitierenden Faktor für das Wachstum der Rechenzentrumsbranche geworden. Insbesondere in Deutschland, einem der größten Rechenzentrumsmärkte Europas, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Während der Strombedarf deutscher Rechenzentren bereits 2025 die Marke von 21 Milliarden Kilowattstunden erreichte [3], treffen neue Großprojekte, wie der geplante 300-MW-Campus von Virtus in Berlin, der 2026 in Betrieb gehen soll, auf ein Stromnetz, das für diesen Zuwachs nicht ausgelegt ist. Dies wird sich im Jahr 2026 weiter fortsetzen.

Die Konsequenz: Netzanschlüsse im Multi-Megawatt-Bereich sind zur Mangelware geworden. Genehmigungsverfahren für neue Anschlüsse dauern Jahre, und Rechenzentrumsbetreiber konkurrieren nicht mehr nur untereinander, sondern auch mit der re-industrialisierenden deutschen Wirtschaft um knappe Netzkapazitäten. Die Standortentscheidung folgt daher einer neuen Logik: Nicht mehr die Nähe zu Kunden oder Glasfaserknoten ist primär entscheidend, sondern vor allem die Verfügbarkeit von Energie. Dies führt zu einer geografischen Diversifizierung, bei der Hyperscaler teilweise in energiereiche Regionen wie Skandinavien ausweichen.

Für Projekte in etablierten Märkten wie Deutschland wird Energie damit vom reinen Betriebskostenfaktor zum strategischen Kern-Asset. Langfristige Strompartnerschaften (Power Purchase Agreements, PPAs), die direkte Investitionen in erneuerbare Energien ermöglichen, und Konzepte zur Netzstabilisierung sind keine optionalen Zusatzleistungen mehr, sondern eine Grundvoraussetzung für die Genehmigungs- und Zukunftsfähigkeit eines Standorts.

Trend 4: Vom Zielbild zur Bilanz – Nachhaltigkeit wird zur harten Währung

Die Ära, in der Nachhaltigkeit oft eine Frage des Marketings war, endet 2026 endgültig. Getrieben durch das Inkrafttreten der EU-weiten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), wird Nachhaltigkeit zu einer messbaren, prüfpflichtigen und vor allem kapitalmarktrelevanten Disziplin. Für Rechenzentren bedeutet dies das Ende der reinen Fokussierung auf die Energieeffizienz (PUE).

Stattdessen rückt die Lebenszyklusanalyse (LCA) in den Mittelpunkt. Die Betrachtung umfasst nun den gesamten ökologischen Fußabdruck: von den CO₂-Emissionen bei der Herstellung von Zement und Stahl über den „Embodied Carbon“ der IT-Hardware, der bis zu 85 % der vorgelagerten Emissionen ausmachen kann, bis hin zum Energie-Mix im Betrieb und der Recyclingfähigkeit nach dem Lebensende. Diese ganzheitliche Bilanzierung wird zur Grundlage für ESG-Ratings (Environment, Social, Governance), die bereits heute über die Finanzierbarkeit und Versicherbarkeit von Projekten entscheiden.

In Deutschland wird dieser EU-weite Trend durch das nationale Energieeffizienzgesetz (EnEfG) flankiert, das ab Juli 2026 abhängig von Standortgröße und Nutzungsart für Neubauten harte operative Vorgaben wie einen PUE von maximal 1,2 und eine gestaffelte Abwärmenutzung vorschreibt [4] [5]. Die Konsequenz für 2026 ist klar: Ohne eine durchgängige, datengestützte Dokumentation von der Planung bis zum Betrieb sind größere Rechenzentren weder genehmigungs- noch zukunftsfähig. Nachhaltigkeit ist kein Differenzierungsmerkmal mehr, sondern eine harte operative Vorgabe.

Trend 5: Die Rechenzentrums-Fabrik. Industrialisierung als Antwort auf Komplexität

Die traditionelle, sequenzielle Bauweise kann mit der Geschwindigkeit und Komplexität des KI-Zeitalters nicht mehr Schritt halten. Als Konsequenz vollzieht sich 2026 ein fundamentaler Wandel in der Errichtung von Rechenzentren: Der Fokus verschiebt sich von der Baustelle zur Fabrik. Modulares und serielles Bauen sind keine Nischenlösungen mehr, sondern entwickeln sich zum strategischen Kerninstrument, um Qualität, Tempo und Kostensicherheit zu gewährleisten.

Der Ansatz ist radikal: Statt ein Unikat auf der „grünen Wiese“ zu errichten, werden Rechenzentren als industriell gefertigte Systeme verstanden. Standardisierte Module für Strom, Kühlung und IT werden in kontrollierten Fabrikumgebungen vorgefertigt, getestet und validiert, bevor sie zur Endmontage an den Standort geliefert werden. Dies reduziert nicht nur die Bauzeit um Monate, sondern erhöht auch die Qualität und senkt das Risiko von Fehlern bei der Implementierung komplexer Systeme wie der Flüssigkeitskühlung.

Dieser Paradigmenwechsel ermöglicht eine neue strategische Flexibilität. Kapazität wird nicht mehr in starren, mehrjährigen Zyklen geplant, sondern kann bedarfsgerecht und optimiert für spezifische Lasten (z. B. KI-Cluster oder Edge-Anwendungen) hinzugefügt werden. Das Rechenzentrum wird zu einem skalierbaren Produkt, dessen Fertigungsprozess industriellen Standards folgt. Für Betreiber bedeutet dies eine schnellere Time-to-Market und eine deutlich präzisere Steuerung der Kapitalinvestitionen.

Trend 6: Die neue Rolle der Edge. Dezentrale Power für Latenz und Souveränität

Die Debatte „Cloud vs. Edge“ ist 2026 obsolet. Stattdessen etabliert sich eine hybride Realität, in der Edge- und On-Premise-Rechenzentren eine hochspezialisierte und wachsende Rolle einnehmen. Sie sind nicht der Gegenentwurf zum zentralisierten Cloud-Rechenzentrum, sondern dessen zwingend notwendige Ergänzung in einer verteilten digitalen Infrastruktur. Der globale Markt für Edge-Rechenzentren, der laut JLL bis 2026 insgesamt die Marke von 300 Milliarden US-Dollar überschreiten soll [6], wird von zwei primären Treibern angetrieben: der Notwendigkeit ultra-niedriger Latenzzeiten für KI-Inferenz und Industrie-4.0-Anwendungen sowie der unbedingten Anforderung an Datenhoheit und lokaler Verarbeitung in regulierten Branchen.

Mit der Verlagerung von KI-Funktionen an den Netzwerkrand („AI at the Edge“) verändern sich die technischen Anforderungen an diese dezentralen Standorte dramatisch. Gefragt sind nicht mehr simple Server-Räume, sondern hochverdichtete Mini-Rechenzentren, die Technologien aus dem Hyperscale-Bereich auf kleinstem Raum adaptieren. Dazu gehören fortschrittliche Flüssigkeitskühlkonzepte und eine extreme Energieeffizienz, um an Standorten mit begrenzter Leistung und Fläche operieren zu können.

In der Praxis verschiebt sich der Fokus bei Edge-Implementierungen weg von maximaler Skalierbarkeit hin zu maximaler Zuverlässigkeit und autonomem Betrieb. Da diese Systeme oft an schwer zugänglichen Orten ohne spezialisiertes Personal vor Ort betrieben werden, sind robuste Hardware, redundante Systeme und ausgefeilte Fernwartungskonzepte entscheidender für den Erfolg als die schiere Rechenleistung.

Trend 7: Regulierung als Fundament der Planung

Das Jahr 2026 markiert das Ende der reaktiven Compliance. Eine Welle neuer, sich überschneidender europäischer und nationaler Vorschriften erhebt die Regulierung von einer nachträglichen Prüfaufgabe zu einem fundamentalen Designparameter, der von der ersten Skizze an die Architektur von Rechenzentren bestimmt. Die Zeit, in der Regulierung als nachgelagerter Prozess behandelt werden konnte, ist vorbei.

Im Zentrum steht die NIS-2-Richtlinie, die Betreiber kritischer Infrastrukturen zwingt, sich bis spätestens April 2026 offiziell zu registrieren [7] [8]. Flankiert wird sie von der Critical Entities Resilience (CER)-Direktive, die den Fokus auf die physische Sicherheit legt, und dem Cyber Resilience Act (CRA), der ab September 2026 strikte Meldepflichten für Sicherheitslücken in Produkten vorschreibt. Zusammen mit den Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) und der europäischen CSRD entsteht ein dichtes Netz an Anforderungen, das weit über klassische IT-Sicherheit hinausgeht.

Projekte, die diese regulatorischen Anforderungen nicht von Beginn an in Standortwahl, technischer Architektur und Betriebskonzepten verankern, riskieren nicht nur Verzögerungen und massive Mehrkosten, sondern auch öffentliche Sanktionen und Nachteile im Wettbewerb. Regulierung ist 2026 kein Risiko mehr, das man managt, sondern der feste Rahmen, in dem sich der gesamte Markt bewegen muss.

Das Jahr der Entscheidungen: Energie, Regulierung und die neue Realität der Digitalinfrastruktur

Das Jahr 2026 markiert für die Rechenzentrumsbranche den Beginn einer neuen Realität. Der grenzenlose Optimismus des KI-Zeitalters trifft auf die harten, physikalischen und regulatorischen Anforderungen der analogen Welt. Die sieben skizzierten Trends zeigen unmissverständlich: Technologische Visionen allein genügen nicht mehr, um erfolgreich zu sein. Der Erfolg eines Rechenzentrums wird nicht mehr primär durch die Leistungsfähigkeit seiner Prozessoren definiert, sondern durch den Zugang zu Energie, die Etablierung industrialisierter Prozesse und die Fähigkeit, ein immer dichteres Netz an Vorschriften zu beherrschen.

Rechenzentren sind endgültig im Zentrum der Energie-, Sicherheits- und Industriepolitik angekommen. Sie sind keine reinen IT-Immobilien mehr, sondern strategische Assets, deren Planung und Betrieb eine neue, holistische Kompetenz erfordern. Der erfolgreiche Betreiber von 2026 ist zugleich Energiemanager, Industriefertiger und Regulierungsexperte. Er muss die Gesetze der Thermodynamik und der Bürokratie ebenso beherrschen wie die sich dynamisch entwickelnden Anwendungen.

Wer in diesem neuen Marktumfeld bestehen will, muss die Brücke zwischen der digitalen und der physischen Welt bauen können. Denn 2026 ist das Jahr, in dem sich entscheidet, wer die Fähigkeit und Reife besitzt, um die Versprechen der Künstlichen Intelligenz auf Basis einer verlässlichen, sicheren und nachhaltigen Infrastruktur zu realisieren.

Quellen:

[1] https://www.goldmansachs.com/insights/articles/ai-to-drive-165-increase-in-data-center-power-demand-by-2030

[2] https://intelligence.uptimeinstitute.com/resource/gen-ai-power-consumption-set-double-2026

[3] https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/rechenzentren-ki-kuenstliche-intelligenz-strombedarf-100.html

[4] https://www.energiezukunft.eu/klimakrise/energieversorgung-im-rechenzentrum-robust-statt-riskant

[5] https://kpmg.com/de/de/home/themen/2025/11/drei-erfolgsfaktoren-fuer-die-zukunft-deutscher-rechenzentren.html

[6] https://www.jll.com/en-us/newsroom/global-edge-data-center-market-to-cross-300-billion-dollar-by-2026

[7] https://www.mofo.com/resources/insights/251208-flipping-the-nis2-switch-what-germanys-implementation

[8] https://www.privacyworld.blog/2025/12/germany-implements-nis2-registration-portal-will-open-on-january-6-2026/

Die Prior1 GmbH ist der Experte bei allen Fragen rund um ein betriebssicheres und effizientes Rechenzentrum, unabhängig von Branchen oder Unternehmensgröße. Das 80 MitarbeiterInnen starke, inhabergeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Sankt Augustin sowie weiteren Niederlassungen in Berlin, Karlsruhe, München und Weitefeld hat sich nicht nur auf die Planung, den Bau, die Wartung und die Ausstattung von Rechenzentren und Serverräumen spezialisiert.

Vielmehr ist es auch die erste Wahl, wenn es um Betriebsoptimierungen und Strategien bezüglich Outsourcing und Colocation geht. Netzwerkplanungen und -verkabelung, Zertifizierungen wie Blauer Engel oder verschiedene Workshops zu Energieeffizienzanalysen oder umfassender RZ-Check gehören ebenso in das Aufgabengebiet. Parallel dazu leistet das eigene Montage- und Serviceteam seinen Beitrag zum ausfallsicheren Betrieb der IT-Infrastruktur. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung werden so passgenaue Lösungen für den physikalischen IT-Schutz ermittelt.

Die Errichtung des Rechenzentrums als schlüsselfertige Umsetzung erfolgt als Generalunternehmer oder Bauherrenvertreter unter anderem für Raum-in-Raum-Systeme, Container, IT-Safe, Klimatisierung und Brandschutz. Konform der Unternehmensmission „Prior1 strebt nach unternehmerischer Freiheit durch nachhaltiges und menschliches Wirtschaften!“ nimmt neben höchster Qualität in Umsetzung und Service auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt einen hohen Stellenwert ein.