In der intelligenten Vernetzung, Steuerung und Optimierung der Infrastruktur steckt viel Potenzial für Kommunen. Mithilfe eines eigenen IoT-Netzwerks stehen Behörden, Unternehmen und Bürgern vielfältige Anwendungsmöglichkeiten offen: von der Bodenfeuchtemessung zum Schutz von Jungbäumen, über datenschutzkonformes kamerabasiertes Verkehrsmanagement und die Prävention von Wasser- und Feuerschäden in Gebäuden bis zu weitläufigen Netzen für eine skalierbare Steuerung ganzer Bundesländer.

So lassen sich Kosten reduzieren, Ressourcen sparen, die Sicherheit, Resilienz und Transparenz erhöhen – und Klimaschutz auch in Zeiten klammer Kassen umsetzen.

Die Experten des IoT-Unternehmens Alpha-Omega Technology sehen vor diesem Hintergrund für 2026 drei Schwerpunkte:

1. Datenbasierte Kommunalpflege für eine resiliente Infrastruktur und Umwelt

2. Intelligente Entwicklung der urbanen Infrastruktur

3. Effizientes Gebäudemanagement zur Schadensvermeidung und für mehr Sicherheit

Als Querschnittstrend zeigt sich die zunehmende Nutzung sensorbasierter Messwerte als Frühwarnsystem sowohl im Innen- wie im Außenbereich.

Trend 1: Datenbasierte Kommunalpflege für eine resiliente Infrastruktur und Umwelt

Bei Grünflächen- und Tiefbauämtern, Stadtwerken und kommunalen Betrieben liegen IoT-Anwendungen für Effizienz, Schutz und Kostenreduzierung im Trend. Sie unterstützen die Kommunen operativ dabei, ihre Ressourcen und ihre Infrastruktur intelligent zu managen. Ein Beispiel ist die Messung der Bodenfeuchte mithilfe von LoRaWAN-Sensoren. Sie wird bereits vielerorts eingesetzt, etwa zum Schutz von Grünflächen und Investitionen wie die in Jungbäume.

Das vom Berliner Abgeordnetenhaus im November 2025 verabschiedete „Bäume-Plus-Gesetz“ ist das erste Klimaanpassungsgesetz Deutschlands. Berlin soll damit resistenter gegen Hitze und Starkregen werden und wird hohe Investitionen im Bereich Baumanpflanzung tätigen. Jan Bose, Geschäftsführer bei Alpha-Omega Technology, berichtet von einer spürbaren Nachfrage in diesem Bereich:

„Die Überwachung der Bodenfeuchte hat einen monetären Hintergrund. Vertrocknet zum Beispiel ein frisch gepflanzter Baum, so können bis zu 6.000 € Kosten für einen neuen Jungbaum entstehen. Viele Städte sind beim Monitoring der Bodenfeuchte bereits sehr aktiv, wie etwa Heidelberg oder Pforzheim.“

Für den Schutz der Infrastruktur gewinnt in Zeiten zunehmender Extremwetterereignisse das Monitoring der Straßentemperatur an Bedeutung. Droht im Sommer eine Erhitzung des Asphalts auf über 50 Grad, kann die Kommune rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen und teure Sommerhitzeschäden verhindern.

Im Winter garantiert das Monitoring einen zuverlässigen Winterdienst. Mit einem LoRaWAN-Netzwerk, das Messwerte auch über weite Distanzen überträgt, ist ein solches Monitoring großflächig einsetzbar. Diese Anwendung ist bereits in mehreren Landkreisen im Einsatz. Die Kommunen vermeiden teure Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche infolge von Unfällen, die sich aufgrund von mangelhafter Räumung und Streuung ereignen.

Um Energiekosten zu reduzieren, setzen immer mehr Städte und Gemeinden auf eine intelligente Straßenbeleuchtung. Sie ermitteln und steuern die Helligkeit der Leuchten nach Bedarf auf Basis der Tageszeit oder des Verkehrs. In Zeiten steigender Energiepreise und Anforderungen an den Umweltschutz hat dieser Anwendungsfall viel Potenzial für Einsparungen.

Jan Bose betont: „Der Nutzen ist hier messbar und sofort sichtbar, bei gleichzeitig niedrigen Einstiegshürden. Denn die LoRaWAN-Module, die die Messwerte an die kommunale IoT-Plattform senden, lassen sich mit wenig Aufwand in den vorhandenen Masten installieren.“ Praktisch umsetzen lässt sich das Ganze zum Beispiel mit der von Alpha-Omega Technology selbst entwickelten IoT-Lösung „Ortsbeleuchtung“. Zum Einsatz kommen Aktoren mit einer IoT-Vernetzung auf Basis der Funktechnologie LoRaWAN. Eine mobile App bietet unter anderem Kartenübersichten und Steuerungsmöglichkeiten.

Trend 2: Intelligente Entwicklung der urbanen Infrastruktur

Die Entwicklung geht hin zu einer ganzheitlichen urbanen Intelligenz durch aktive Lenkung, Optimierung und datenbasierte Entscheidungsfindung. Beteiligte Akteure in den Kommunen sind die Verkehrs- und Stadtplanung, politische Entscheider und Mobilitätsämter. Zu den Anwendungen, die sich bereits in der Praxis etablieren, gehören etwa das kamerabasierte Verkehrsmanagement oder das Monitoring der Energie- und Wasserverbräuche in öffentlichen Gebäuden.

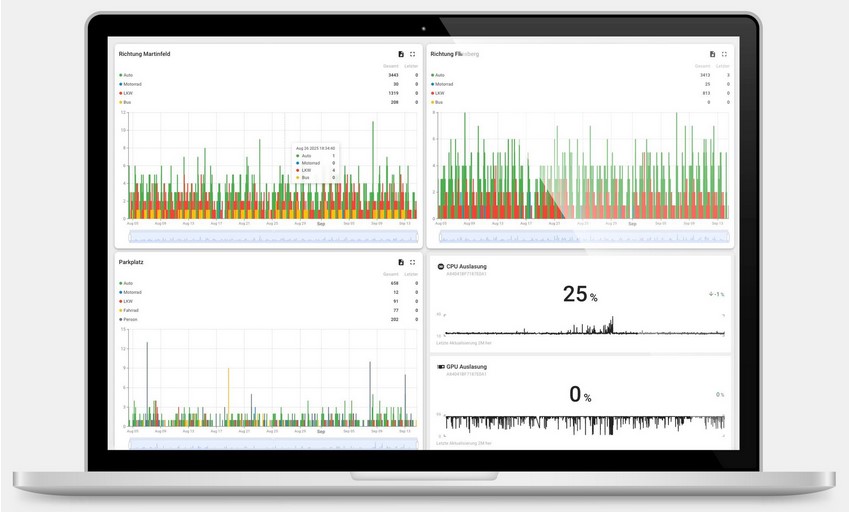

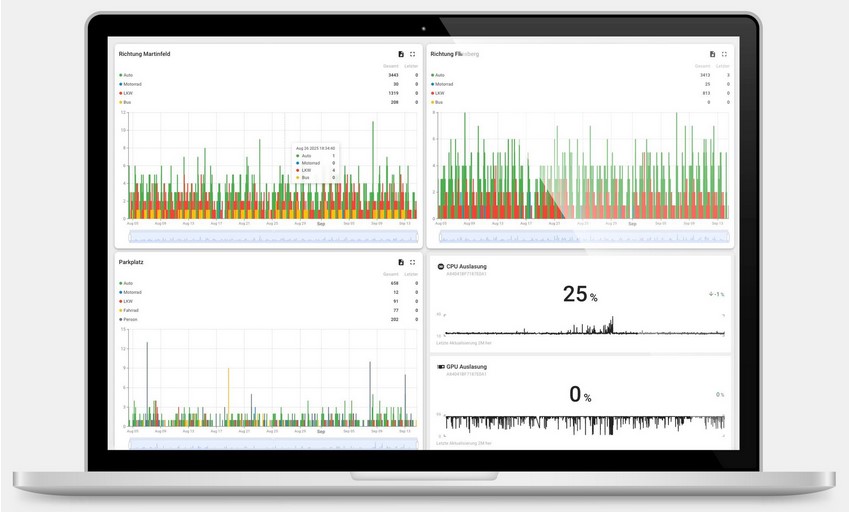

Ein intelligentes Verkehrsmanagement lässt sich DSGVO-konform mit Lösungen wie dem Verkehrsmonitoring-System Iotraffic der Iotec GmbH realisieren. Das Messsystem erfasst rund um die Uhr, wie viele Verkehrsteilnehmer einen bestimmten Bereich passieren. Dabei erkennt eine Kamera verschiedene Kategorien, wie etwa Autos oder Fußgänger. Die Daten sendet Iotraffic per LoRaWAN oder NB-IoT in regelmäßigen Abständen an eine zentrale Datenplattform, wo sie ausgewertet und visualisiert werden. Während das Iotraffic Count-System zählt, geht das Iotraffic Flow-System einen Schritt weiter: Es macht Verkehrsflüsse sichtbar, indem es Pkw- und Lkw-Bewegungen anonym erfasst. Solche Systeme liefern Erkenntnisse, woher Pendlerströme kommen, und unterstützen dabei, sie vom lokalen Verkehr zu unterscheiden.

Wie die mit sensorbasierten IoT-Lösungen erfassten Messwerte datenbasierte Entscheidungen ermöglichen und Transparenz gegenüber den Bürgern erhöhen können, zeigt das Beispiel der Stadt Hagen. Hier ist seit Februar 2025 ein Smart-City-Dashboard frei über das Internet zugänglich. Einsehbar sind die aktuellen Echtzeitdaten zu Wetter, Umwelt und Mobilität. Dazu gehören Emissionen, die Auslastung von Straßen und Parkplätzen, Wasserstände und die Energieverbräuche der öffentlichen Gebäude und der Industrie. Die visualisierten Daten sind öffentlich einsehbar. Die Rohdaten stellt die Stadt Hagen zudem über offene Schnittstellen für eigene Anwendungen zur Verfügung.

Eine landesweite, offene digitale Datenplattform gibt es in Schleswig-Holstein. Die Landesregierung hat 2024 mit über 420 Gateways eine flächendeckende LoRaWAN-Infrastruktur aufgebaut. Seit Mai 2025 wird den Nutzern mit dem „IoT-Hub SH“ eine eigene Plattform zur Verfügung gestellt, um die Funktechnologie digital unabhängig, sicher und mit offenen Standards nutzen zu können.

Das Projekt wird gemeinsam im Austausch mit den Partnern nodes.sh und Dataport sowie den Stadtwerken Lübeck umgesetzt. Die neue Plattform soll Forschungseinrichtungen, Behörden, Unternehmen und privaten Nutzern ermöglichen, eigene Sensoren einfach zu integrieren, vorhandene Daten zu nutzen und KI-gestützte Anwendungen zu entwickeln.

Trend 3: Effizientes Gebäudemanagement zur Schadensvermeidung und für mehr Sicherheit

IoT-Anwendungen bergen ein enormes Potenzial für Einsparungen und Schadensvermeidung in Gebäuden durch ein intelligentes Risikomanagement. Öffentliche Immobilien wie Schulen, Sportstätten, Verwaltungsgebäude oder Kulturstätten sind ein großer Kostenblock für Kommunen. Sie verbrauchen nicht nur Energie, Wärme und Wasser, sondern erfordern auch Investitionen in Instandhaltung oder die Reparatur von Schäden. Besonders problematisch ist der aktuelle Zustand: Die meisten dieser Gebäude sind in kritischen Bereichen wie Wasserschadenerkennung, Brandschutz oder Energiemanagement praktisch ungesichert. Dabei ließe sich die Sicherheit durch gezielt eingesetzte IoT-Technologien erheblich steigern – auch wenn eine hundertprozentige Sicherheit naturgemäß nicht zu erreichen ist.

Typische Anwendungsfälle sind das Leckage-Monitoring zur Wasserschadenprävention, IoT-Rauchwarnmelder inklusive Alarmierungsprozessen, Energie-, Wärme- und Wassertransparenz oder die Betriebsoptimierung von Personeneinsätzen. Jan Bose erklärt: „Der Reparaturbedarf wird deutlich zunehmen. Denn die Bausubstanz in Deutschland wird immer älter. Ein Beispiel: In den ostdeutschen Bundesländern werden die in der wendebedingten Renovierungsphase verbauten PE-Rohre aus den 90er Jahren allmählich porös. Große Neubauprojekte der letzten Jahre standen zudem unter großem Kostendruck – oft wurde die preiswertere Lösung umgesetzt, zulasten der Qualität. Das macht sich nun durch Schäden bemerkbar, wie etwa Leckagen.”

IoT-Lösungen zur Messung von Verbrauchsflüssen sind aus diesen Gründen immer stärker gefragt. Denn sie sind eine einfach umzusetzende Möglichkeit, bei der Erfassung etwa des Wasserverbrauchs auch den aktuellen Durchfluss zu erkennen. Zeigen die Messwerte beispielsweise in einem Verwaltungsgebäude nach Büroschluss oder in einer Turnhalle während der Ferienzeit einen ungewöhnlich hohen Durchfluss, tritt sehr wahrscheinlich Wasser aus. Integrierte Alarmsysteme können in diesem Fall per App die zuständige Stelle informieren. So können schnell geeignete Maßnahmen ergriffen und größere Schäden vermieden werden. Neben Wasser verursacht Feuer teure Schäden an Gebäuden. Intelligente Rauchwarnmelder lassen sich mit wenig Aufwand in ein bestehendes LoRaWAN-IoT und dazugehörige Alarmierungssysteme einbinden.

Oft steht einer Entscheidung für einen preisgünstigen Brandschutz über das gebäudeeigene IoT aber noch das typisch deutsche 100-Prozent-Denken im Wege, wie Jan Bose weiß: „Eine Brandschutzanlage kostet zum Beispiel 40.000 bis 50.000 €. Geld, das viele Kommunen nicht haben. Mit LoRaWAN-Rauchwarnmeldern ließe sich eine Brandschutzlösung für etwa 1.000 € umsetzen. Diese Möglichkeit wird häufig vom Tisch gewischt mit dem Argument, dass LoRaWAN nicht zu 100 Prozent zuverlässig sei. LoRaWAN ist keine Brandschutzanlage, die 100 Prozent Sicherheit bietet, das ist richtig. Aber es bietet einen 95-prozentigen Schutz für einen Bruchteil der Kosten. Die Frage ist doch: Hat die Kommune am Ende wegen der engen Finanzlage gar keinen oder für 1.000 € einen 95-prozentigen Schutz? Hier muss sich aus meiner Sicht im Denken der Entscheidungsträger dringend etwas ändern.“

Spürbare Einsparungen in nicht bewohnten öffentlichen Gebäuden, Schulen und Büros können zudem über intelligente Heizkörperthermostate erzielt werden. Denn jede Stunde, in der die Heizung am Wochenende oder über Nacht weiterläuft, wird der Raum unnötig beheizt. Eine datenbasierte Steuerung des Heizbetriebs ist daher ein zentraler Hebel für Kosteneinsparungen – und das ohne umfangreiche, technische Umbauten. Inzwischen bieten die Hersteller auch Heizkörperthermostate, die eine manuelle Einstellung der Heiztemperatur nicht mehr ermöglichen. Diese Geräte sind insbesondere für öffentliche Gebäude sinnvoll. Jan Bose sagt: „Die Investition in die Heizkörperthermostate amortisiert sich bereits innerhalb von ein bis zwei Heizperioden. Das heißt, ab diesem Moment wird nicht nur Energie, sondern auch Geld gespart.“

Quelle: Alpha-Omega Technology

Weitere Informationen

Stadt Pforzheim: Digitales Pilotprojekt von Stadt und Hochschule will Baumbewässerung optimieren

Stadtwerke Heidelberg Netze

Schleswig-Holstein startet eigenen IoT-Hub

Aktuelle Webinare von iot-market.eu

Smarte Lösungen für Dörfer, Regionen und Städte:

Die Smart-Building-Initiative