78 Millionen Euro für urbane Transformation im Ruhrgebiet: Staatssekretär Paul Höller vom Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE) Nordrhein-Westfalen überreichte Anfang Januar im Bottroper Malakoffturm die Zuwendungsbescheide für Mittel aus dem Just Transition Fund (JTF) an Freiheit Emscher.

Damit bekräftigt die Landesregierung ihre Unterstützung für das interkommunale Stadtentwicklungsprojekt. Freiheit Emscher ist ein Kooperationsvorhaben der Städte Essen und Bottrop gemeinsam mit der RAG Montan Immobilien GmbH (RAG MI). Auf einer Gesamtfläche von rund 1.700 Hektar soll in den kommenden Jahren ein wirtschaftsstarker und klimagerechter Stadtraum entstehen.

Im Zentrum dieses Wandels steht die wirtschaftliche und ökologische Aufwertung fünf ehemaliger, im Projektraum gelegener Bergbaubrachen. Mit den JTF-Mitteln fördern das Land und die Europäische Union bis 2029 die ersten Umsetzungsschritte.

Fünf Flächen, zwei Städte, ein gemeinsames Projekt

„Die Übergabe der JTF-Zuwendungsbescheide ist ein wichtiger Meilenstein für Freiheit Emscher“, sagte Gernot Pahlen, Geschäftsführer der gemeinsam von den Städten und der RAG Montan Immobilien gegründeten Freiheit Emscher Entwicklungsgesellschaft mbH (FEEG). „Unser Ansatz, die Fördermittel im Sommer 2023 als Verbund von Bottrop, Essen, RAG MI und der Emschergenossenschaft zu beantragen, war richtig. Hier wurde von Beginn an einem Strang gezogen – ein Erfolg mit Vorbildfunktion für interkommunale Zusammenarbeit weit über die Region hinaus.“

Im Verbundprojekt Freiheit Emscher fließen die JTF-Fördermittel in die nachhaltige Entwicklung der ersten beiden von insgesamt fünf Entwicklungsflächen: Emil Emscher im Essener Stadtteil Vogelheim und Welheimer Mark in Bottrop.

Bottrops Oberbürgermeister Matthias Buschfeld erläuterte die Bedeutung des Projekts für die Entwicklungsziele der Stadt: „Bottrop hat sich zu einer Vorreiterin in Sachen Klimaschutz und nachhaltiger Stadtentwicklung gewandelt. Dieser Vorreiterrolle möchten wir auch mit Freiheit Emscher gerecht werden. Von den geplanten städtebaulichen Maßnahmen und der verbesserten Verkehrsanbindung wird auch der Bottroper Süden profitieren.“

Vorbild für urbane Transformation der Zukunft

Den Modellcharakter von Freiheit Emscher hob auch Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur hervor: „Freiheit Emscher zeigt, wie aus alten Industriestandorten neue Chancen entstehen können – für gute Arbeitsplätze, mehr Lebensqualität und eine gesunde Umwelt. Wenn Städte, Unternehmen und Wasserwirtschaft über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, entsteht etwas, das weit über einzelne Flächen hinaus wirkt. Genau so stellen wir uns den Strukturwandel im Ruhrgebiet vor: nachhaltig, innovativ und nah an den Menschen.“

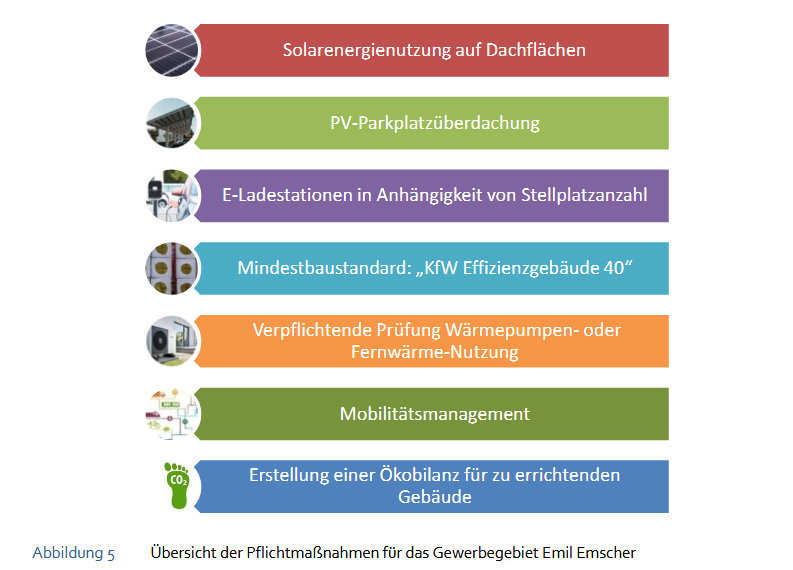

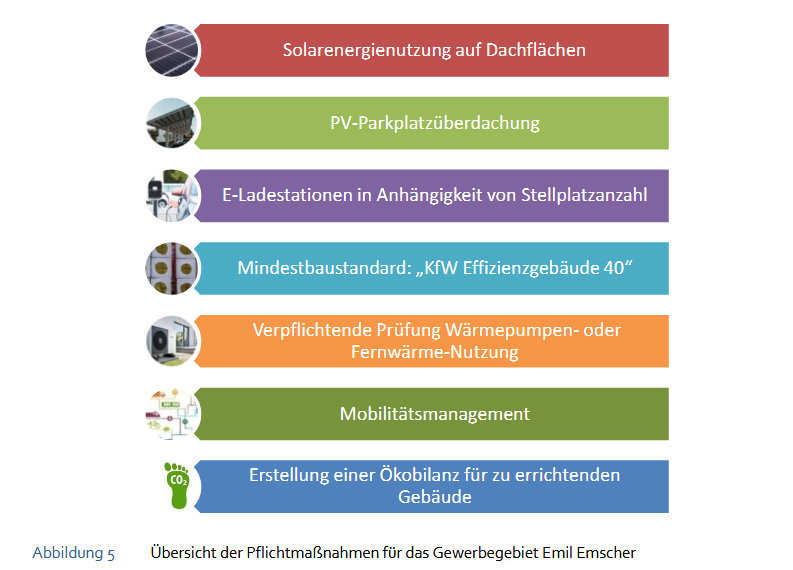

In Essen setzt die FEEG die JTF-Förderung dazu ein, die rund 29 Hektar große Fläche Emil Emscher – Standort der gleichnamigen, 1973 stillgelegten Zeche – zu sanieren und baureif zu machen (Foto oben). Ein fünf Kilometer langer Gewerbeboulevard soll die Fläche mit dem Bottroper Süden verbinden. Der als 25 Meter breite Allee geplante Boulevard soll ein gleichberechtigtes Neben- und Miteinander von motorisiertem und nicht-motorisiertem Verkehr ermöglichen. Dank Trassen für Rad- und Fußverkehr, Grünstreifen und Aufnahmeflächen für Regenwasser zeichne sich der Boulevard als zukunftsweisende Mobilitätsachse aus, wie der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen betonte.

Wasserwirtschaft und städtebauliche Entwicklung gehen Hand in Hand

Auf Bottroper Seite entwickelt Freiheit Emscher die Fläche in der Welheimer Mark zum Standort für Forschungseinrichtungen und wissensbasierte Unternehmen. Die unmittelbare Nähe zur Kläranlage der Emschergenossenschaft prädestiniert die Fläche für zirkuläres, nachhaltiges Wirtschaften. Auch in der Welheimer Mark stellt der Ausbau des Gewerbeboulevards den ersten Schritt dar, um die Fläche an die benachbarte Verkehrsinfrastruktur anzuschließen. Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft, informierte über die Renaturierung der Aspelflötte – eine Maßnahme, die das Gebiet ökologisch enorm bereichern wird.

Erster Bebauungsplan im Frühjahr 2026

Freiheit Emscher bietet hervorragende Chancen,urbane Transformation und nachhaltiges Wachstum mit der sozial-ökologischen Aufwertung der angrenzenden Quartiere in Essen und Bottrop zu verbinden. Wie wichtig dabei die enge Zusammenarbeit mit den Städten ist, machte Michael Kalthoff, Vorsitzender der Geschäftsführung RAG Montan Immobilien, deutlich: Die Sanierungsarbeiten würden konsequent an die Zeithorizonte der Bebauungsplanungen angepasst und eng mit den kommunalen Prozessen abgestimmt, um die Entwicklung im Zeitplan zu halten.

So solle im Frühjahr 2026 der Bebauungsplan für Emil Emscher verabschiedet werden, den Satzungsbeschluss für die Welheimer Mark strebe man ein Jahr darauf an. Die drei weiteren Entwicklungsflächen Sturmshof, Hafen Coelln-Neuessen und Prosper II stehen derzeit noch unter Bergaufsicht. Ihre sukzessive Erschließung soll in den kommenden Jahren die Vision von Freiheit Emscher als produktive und klimagerechte Stadt der Zukunft vollenden.

Julian Jochmaring