Im Panel zur „intelligenten Datenerfassung“ beschreibt Konrad Bruckner (Elvaco AB), wie unterschiedlich Messdienste aktuell aufgestellt sind: vom klassischen Vor-Ort-Ableser mit Papierformularen bis zum vollständig digitalisierten Dienstleister mit API-gestützten Prozessen. Gleichzeitig rücken neue europäische Vorgaben näher, die neben Verbrauchsdaten auch Innenraumqualität ins Zentrum rücken.

Elvaco zeigt in diesem Kontext ein technisches Angebot, das Verbrauchsmessung, Konnektivität und Sensorik zusammenführen soll, mit dem Ziel, Messdiensten den Übergang zu standardisierter Fernauslesung und zusätzlichen Datenservices zu erleichtern.

Die Herausforderungen

- Heterogene Digitalisierungsstände

- Ein Teil der Messdienste arbeitet noch weitgehend manuell, andere nur teilweise digital, wenige durchgängig automatisiert.

- Ressourcenknappheit bei Montage und Betrieb

- Fachkräftemangel erschwert aufwendige Installationen und wiederkehrende Vor-Ort-Ablesungen.

- Technologiewandel und Funkvielfalt

- M-Bus, wM-Bus, LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M: Die Auswahl ist groß, klare Migrationspfade fehlen oft.

- Regulatorischer Druck

- EED und FFVAV schaffen Vorgaben zur Fernablesung und Information, die EPBD mit Zero-Emission-Buildings (ZEB) erweitert um Anforderungen an Raumklima-Sensorik.

- Integrationsaufwand

- Verbrauchsdaten und künftig Innenraumdaten müssen in Abrechnungs- und ERP-Systeme integriert werden, ohne zusätzliche Medienbrüche zu erzeugen.

Der Ansatz / Die angebotene Lösung

Elvaco ordnet sein Angebot klar als Infrastruktur-Baustein für Messdienste ein: Hardware, Konnektivität und Meter-Data-Management sollen so zusammenspielen, dass Verbrauchs- und Sensordaten mit möglichst wenig Aufwand erfasst und weitergegeben werden können.

1. Drei Messdienst-Typen als Ausgangspunkt

Bruckner unterscheidet drei Profile:

- Klassischer Messdienst

- Papier, Excel, Vor-Ort-Ablesung, überwiegend manuelle Prozesse.

- Modernisierter Messdienst

- Teilweise digitale Zähler, aber manuelle Datenerfassung und fragmentierte IT-Systeme.

- Digitalisierter Messdienst

- Vollständige Fernauslesung, automatisierte Verarbeitung, Schnittstellen in Drittsysteme.

Die Elvaco-Lösungen sollen vor allem den Übergang von den ersten beiden Gruppen in Richtung „digitalisiert“ erleichtern.

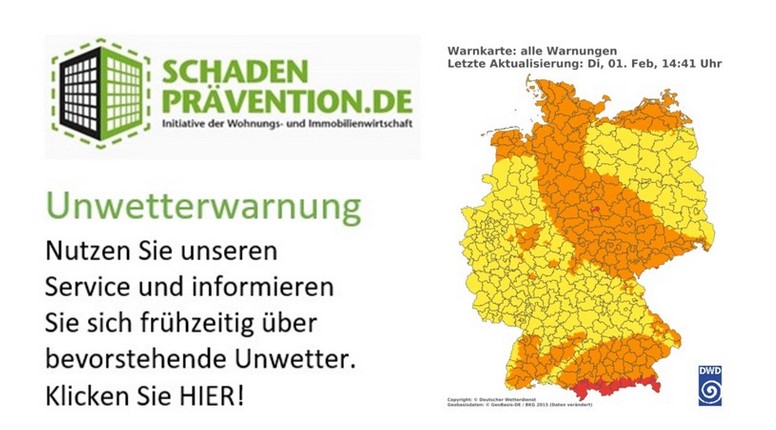

2. Hardware und Konnektivität: batteriebetriebene Gateways mit integrierter SIM

Laut Präsentation setzt Elvaco auf batteriebetriebene Geräte mit einer geplanten Laufzeit von bis zu zehn Jahren, die Verbrauchsdaten (z. B. aus M-Bus/wM-Bus-Zählern) einsammeln und über Mobilfunk in eine zentrale Plattform übertragen.

Wesentliche Aspekte:

- Integrierte SIM-Karte (u. a. Deutsche Telekom):

- Primärtechnologien LTE-M / NB-IoT, mit Fallback-Optionen.

- Ziel: auch in schwierigen Umgebungen wie Heizungskellern oder Untergeschossen Daten nach außen zu bekommen.

- Einsatzumfelder

- Neubauten, Nachrüstung im Bestand, Digitalisierung manueller Liegenschaften.

Ergebnis: Zählerdaten sollen ohne zusätzliche SIM-Verträge oder komplexe Vor-Ort-Konfiguration in die Cloud gelangen.

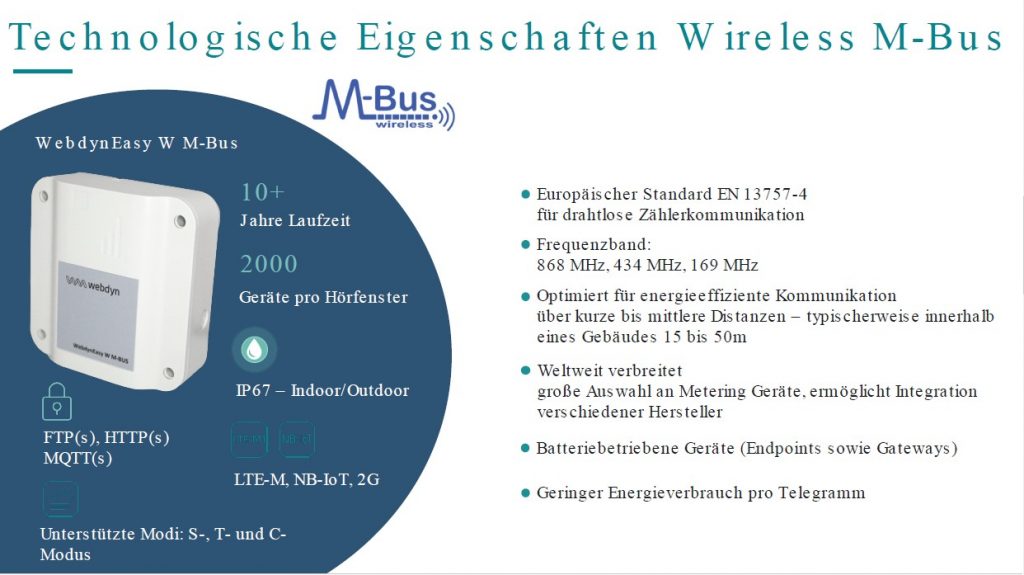

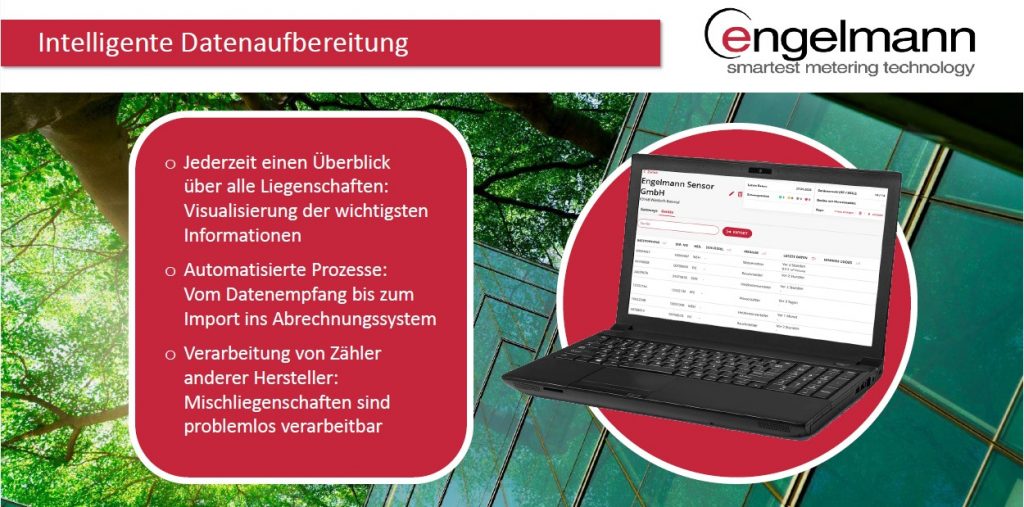

3. Plattform „elvaco evo“ als Meter-Data-Management

Die Plattform elvaco evo übernimmt laut Anbieter folgende Aufgaben:

- Tageswerte-Speicherung

- Speicherung tagesgenauer Verbrauchsdaten pro Liegenschaft für zehn Jahre (laut Präsentation).

- Device Management

- Verwaltung und Überwachung der eingebundenen Hardware, inkl. Statusinformationen.

- Schnittstellen

- Übergabe der Daten in Abrechnungssysteme oder eigene Plattformen des Messdienstes über standardisierte Verfahren (z. B. Webhooks, APIs, SFTP).

- Ziel ist, kein eigenes Portal „erzwingen“ zu müssen, sondern sich in vorhandene Systemlandschaften einzufügen.

Parallel ist eine Zertifizierung nach ISO 27001 „im Prozess“, um Informationssicherheit und Betrieb der Plattform auditierbar zu machen.

4. EPBD/ZEB: Innenraumqualität als zusätzlicher Use Case

Eine zentrale Folie bezieht sich auf die European Building Directive (EPBD):

- Ab 2028: Neubauten öffentlicher Gebäude (z. B. Schulen, Rathäuser, Kliniken) müssen als Zero-Emission Buildings (ZEB) errichtet werden.

- Ab 2030: ZEB-Pflicht für alle Neubauten.

- Bestandteil: Mess- und Regelgeräte zur Überwachung der Innenraumqualität (IEQ), etwa Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂.

Elvaco interpretiert das als zusätzliche Chance für Messdienste:

- Sensorik kann „als Teil des Submeterings“ mit angeboten werden.

- Bestehende Ablese-Services lassen sich um Innenraumdaten erweitern – etwa für Behaglichkeitsnachweise oder zur Unterstützung von Energiemanagement.

Ergebnis: Verbrauchs- und Raumklimadaten könnten über dieselbe technische Infrastruktur erfasst und in Richtung Wohnungsunternehmen oder Betreiber weitergereicht werden.

Warum das wichtig ist

Die Branche steht zwischen mehreren Linien: Fernablesungs-Pflicht (EED/FFVAV), Dekarbonisierungsvorgaben und nun auch ZEB-Anforderungen an die Innenraumqualität. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte, und viele Prozesse sind noch nicht durchgängig digitalisiert.

Lösungen, die Montage und Konnektivität vereinfachen, Daten langfristig verfügbar machen und sich über Standard-Schnittstellen in vorhandene Systeme integrieren, reduzieren den Umstellungsaufwand. Dass EPBD künftig zusätzliche Sensorik verlangt, spricht dafür, Messkonzepte nicht nur auf „Ablesen“, sondern auf einen breiteren Datenhaushalt im Gebäude auszurichten.

Einordnung für die Wohnungswirtschaft

Für Wohnungsunternehmen ist Elvaco kein direkter ERP- oder Abrechnungspartner, sondern typischerweise Infrastruktur im Hintergrund des Messdienstes. Trotzdem beeinflusst die gewählte Technik mehrere Punkte:

- Digitalisierungsgrad der Liegenschaften

- Wie schnell und mit welchem Aufwand können manuelle Liegenschaften auf Fernauslesung umgestellt werden?

- ZEB- und ESG-Fähigkeit

- Lassen sich zusätzlich zu Verbrauchsdaten auch Raumklimadaten erheben, wenn ZEB/IEQ-Nachweise gefordert sind?

- Datenzugriff

- Können Eigentümer:innen und Verwalter die Daten (tagesgenau, 10 Jahre) in eigenen Systemen weiterverarbeiten, z. B. für Energieberichte oder Portale?

- Abhängigkeiten und Grenzen

- Mobilfunkabdeckung im Bestand, Lebensdauer der Batterien, Integration mit bestehenden Zählern (M-Bus/wM-Bus) bleiben praktische Themen, die vor Projektstart geklärt werden müssen.

Was jetzt zu tun ist

- Digitalisierungsstand erfassen

- Welche Liegenschaften werden noch manuell abgelesen, wo gibt es bereits Gateways?

- Regulatorischen Horizont einzeichnen

- EED/FFVAV-Pflichten und EPBD-ZEB-Anforderungen gemeinsam in die Planung aufnehmen.

- Messdienst nach Infrastruktur fragen

- Welche Gateways/Plattformen kommen zum Einsatz?

- Wie werden tagesgenaue Daten gespeichert und bereitgestellt?

- Schnittstellenanforderungen definieren

- In welchen Formaten sollen Verbrauchs- und ggf. Innenraumdaten in die eigenen Systeme fließen?

- Pilotliegenschaften auswählen

- Eine manuelle und eine bereits teil-digitalisierte Liegenschaft für einen gemeinsamen Test mit Plug-and-Play-Hardware.

- ZEB/IEQ-Perspektive mitplanen

- Bei Neubauprojekten prüfen, ob der Messdienst zusätzlich Raumklimadaten mitliefern kann.

Praxisnutzen / Beispiele

Konkrete Projektzahlen werden im Vortrag nicht vertieft. Aus der Struktur des Angebots lassen sich aber typische Effekte ableiten:

- Messdienste müssen keine eigenen Mobilfunkverträge organisieren; die Konnektivität ist Teil des Gerätepakets.

- Tageswerte stehen laut Anbieter über zehn Jahre zur Verfügung – eine Basis für Analysen, Vergleiche und Reporting.

- Durch die Bündelung von Verbrauchs- und Innenraumdaten über eine Plattform lassen sich zusätzliche Services aufsetzen, ohne parallel neue Datenwege aufzubauen.

Wie stark diese Effekte im Einzelfall sind, hängt von Bestand, Funklage und der Einbindung in bestehende Systeme ab – das wird sich vor allem in Pilotprojekten zeigen.

Fazit

Der Beitrag von Elvaco zeigt, dass Digitalisierung der Verbrauchserfassung und die kommenden Anforderungen an Innenraumqualität zusammen gedacht werden sollten. Das Angebot zielt darauf, Messdiensten eine Kombination aus Plug-and-Play-Hardware, zentralem Datenmanagement und offenen Schnittstellen bereitzustellen.

Für die Wohnungswirtschaft bleibt die Kernfrage: Welche Messdienst- und Technologiepartner helfen am besten dabei, Bestände fristgerecht zu digitalisieren – und gleichzeitig ZEB- und ESG-Anforderungen mit abzudecken? Ein sinnvoller nächster Schritt ist, diese Fragen in einem gemeinsamen Pilot mit klar definierten Schnittstellen und Zielgrößen praktisch zu testen.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Viele Messdienste arbeiten noch mit Papier, Vor-Ort-Ablesung und getrennten Systemen.

- Elvaco bündelt Zähler- und Sensordaten über batteriebetriebene Gateways und eine Cloud-Plattform.

- Tageswerte werden laut Anbieter zehn Jahre gespeichert und per Standardschnittstellen exportiert.

- EPBD-Zero-Emission-Buildings verlangen zusätzliche Innenraumsensorik für Temperatur, Feuchte und CO₂.

- Messdienste können Submetering-Routen nutzen, um Innenraumdaten als Zusatzservice bereitzustellen.

- Wohnungsunternehmen sollten Messkonzepte frühzeitig auf ZEB- und Datenanforderungen ausrichten.

Glossar / Begriffserklärungen

EPBD / Zero-Emission Building (ZEB)

EU-Gebäuderichtlinie. ZEB bezeichnet Neubauten mit sehr geringem Energiebedarf und hohen Anforderungen an Betrieb, u. a. inkl. Messung der Innenraumqualität.

EED / FFVAV

Energieeffizienzrichtlinie (EED) und Verordnung über Fernablesbarkeit von Wärme- und Warmwasserzählern (FFVAV); Basis der Fernablesungs- und Informationspflichten.

Submetering

Wohnungsweise Messung und Abrechnung von Heiz-, Warmwasser- und ggf. weiteren Verbräuchen über Unterzähler in Mehrfamilienhäusern.

Meter-Data-Management (MDM)

Plattform, die Messdaten aus verschiedenen Quellen sammelt, speichert, verarbeitet und an andere Systeme (Abrechnung, ERP, Portale) weitergibt.

Device Management

Verwaltung und Überwachung von Feldgeräten: Status, Konnektivität, ggf. Updates und Alarme.

Innenraumqualität (IEQ)

Kennzeichnung der Qualität der Raumluft und des Raumklimas, typischerweise über Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration.

Plug-and-Play-Gateway

Vorkonfiguriertes Gerät, das nach Anschluss bzw. Einbau ohne umfangreiche Vor-Ort-Konfiguration Daten einsammelt und weiterleitet.

________________________________________

Autor: Redaktion Wohnungswirtschaft Heute – HEIKOM-Sonderausgabe Startups 2025

Fotos: DEUMESS – Frank Schütze / Fotografie Kranert