Wärmepumpe im Altbau geht nicht. Diesen Satz hört und liest man immer noch von angeblichen Experten aus der Politik, von Energieberatern und in manchen Heizungsfirmen. Glücklicherweise ist die Wissenschaft schon weiter, wie das Fraunhofer-ISE. Eine Wärmepumpe im Altbau sei auf jeden Fall sinnvoll.Auch die Deutsche Energie-Agentur (dena) sieht keine Hindernisse.

Aber wie sieht es in der Praxis aus? Welche Hürden gibt es? Ist es die Technik oder sind es die Behörden? Für Wohnungswirtschaft-Heute.de beschreibt Günter Schlusche den Weg zur Wärmepumpe, die er als Teil einer Eigentümergemeinschaft mit 3 Parteien gegangen ist. Das Wohnhaus ist übrigens 127 Jahre alt.

Der Weg zur Wärmepumpe – Ein Erfahrungsbericht von Günter Schlusche

Ende 2021 stellten wir (Eigentümergemeinschaft mit 3 Parteien) fest, dass die zwei Gasheizungskessel, die vor 30 Jahren im Zuge einer grundlegenden Sanierung unseres Altbaus neu eingebaut worden waren, nicht mehr regulär liefen. Ursache waren Probleme mit der Steuerungstechnik für die Wasserzirkulation.

Allerdings stellte sich eine Reparatur als problematisch heraus, weil die notwendigen Ersatzteile laut Auskunft der Herstellerfirma (Buderus) nicht mehr lieferbar waren. Beide Heizkessel konnten deswegen nur noch im sog. Notbetrieb gefahren werden. Wir entschlossen uns zum Bau einer neuen Heizanlage für das gesamte Haus und holen dafür ein Gutachten für eine Energieberatung bei einem von der Investitionsbank Berlin(IBB) für Berlin zertifizierten Energieberater ein.

Die Erstellung dieses Energiegutachtens wurde vom Bund zu 65 % und vom Land Berlin zu 23 % gefördert, so dass wir selbst nur einen geringen Betrag aufbringen mussten.

Ausgangssituation

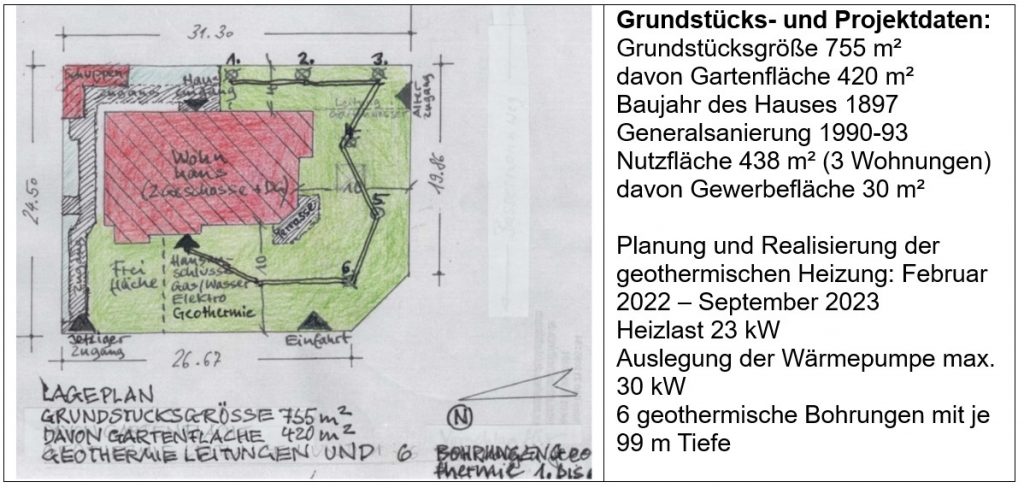

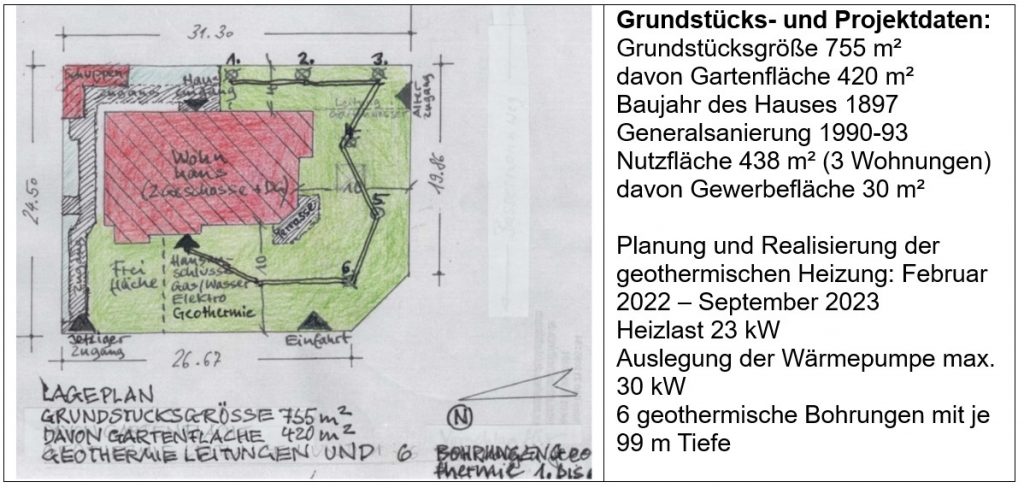

Das Haus (Baujahr 1897) verfügt über 3 Wohnungen und eine Arztpraxis mit einer beheizbaren Nutzfläche von insgesamt 438 m² (Wohnen 408 m², Gewerbe 30 m²) und wird z. Zt. von 8 Personen bewohnt. Das Haus wurde in den Jahren 1990-92 grundlegend saniert (einschließlich Erneuerung sämtlicher Strom- und Wasserleitungen und der Heizungsanlagen und mit Dämmmaßnahmen an Dach und Nordostfassade).

Bis September 2023 wurde das Haus von 2 Gas-Heizkesseln beheizt (incl. Warmwasser). Der Kessel 1 diente für die Heizwärmeversorgung von zwei Wohnungen und für die Warmwasserversorgung aller drei Wohnungen und hatte einen Verbrauch von 76.239 kwh in der Heizperiode 9/22 – 9/23. Der Kessel 2 diente für die Heizwärmeversorgung der dritten Wohnung und hatte in der Heizperiode 10/22 bis 10/23 einen Verbrauch von 15.306 kWh. Ziel war es, für das Haus nur noch eine Anlage für Heizung und Warmwasser zu betreiben.

Da wir anfänglich bei der Gasheizung bleiben wollten, holten wir Ende 2021 bzw. Anfang 2022 parallel zur Einschaltung eines Energieberaters auch Angebote von Heizungsbaufirmen für einen neuen Gaskessel ein, die für einen neuen Brennwertkessel (Leistung 45 bis 50 kW, mit Warmwasserspeicher) Preise zwischen 21.000 € und 25.000 € ergaben.

Der von uns gewählte und zertifizierte Energieberater (Reckonergy / DeineEnergie UG Berlin) war ein Betriebswirt, also kein Heizungs- oder Klimatechniker, was anfänglich bei uns gewisse Bedenken hervorrief, die sich im Projektverlauf jedoch als gegenstandslos erweisen sollten. Die Endfassung des Gutachtens lag zwei Monate später, also Mitte Februar 2022 vor und umfasste beeindruckende 120 Seiten, viele davon allerdings als unspezifischer Standardtext mit recht vagen Empfehlungen zur praktischen Umsetzung.

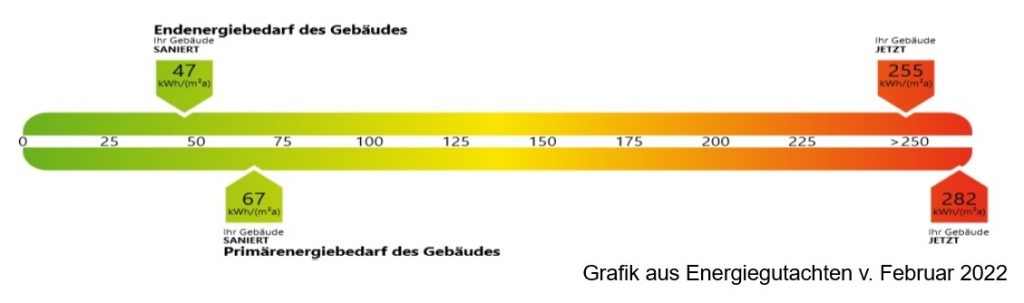

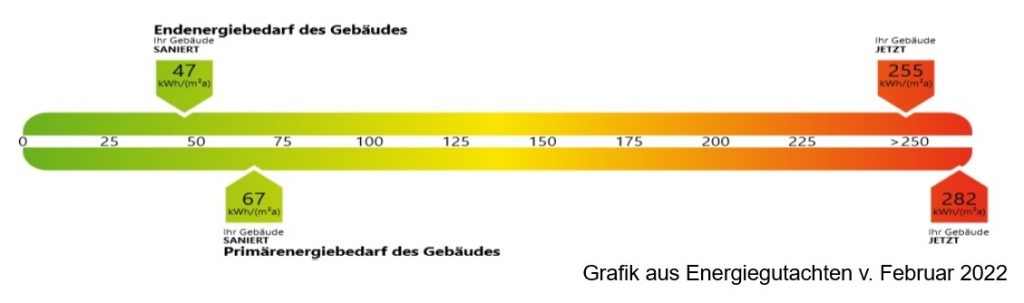

Es bestand aus einer Gebäudeanalyse aller Bauteile, einer Heizlastberechnung, einer Zusammenstellung aller empfohlenen Maßnahmen (incl. Fördermöglichkeiten) sowie einem Sanierungsfahrplan. Das theoretisch erreichbare energetische Ziel aller im Gutachten empfohlenen Maßnahmen wurde in der folgenden Grafik zusammengefasst:

Uns war klar, dass das Gutachten eine Vielzahl von möglichen Maßnahmen benannte, die für unseren Fall zwar grundsätzlich richtig, aber nicht umsetzbar waren, weil sie nicht zum Haus passten bzw. uns finanziell überfordert hätten. In den folgenden Monaten ging es darum, die wirklich sinnvollen Maßnahmen zu benennen und dabei die für unser Haus richtigen Schwerpunkte zu setzen.

Dabei erwiesen sich Beratungen durch unabhängige Experten, Besuche von Fachtagungen (z.B. Berliner Energietage) und von speziellen Fachforen (z.B. Aktionskreis Energie Steglitz-Zehlendorf) sowie Gespräche mit Fachfirmen, bei denen wir Angebote einholten, als sehr hilfreich.

Neue Situation durch die Ukraine-Krise

Wenige Tage nach Eingang des Energiegutachtens trat eine neue Lage ein, die unseren Entscheidungsprozess gravierend beeinflusste: Am 24.2.2022 überfiel Russland die Ukraine, was sehr bald zu einem dramatischen Anstieg der Energiepreise und in der Folge zu starken Einschränkungen und Umstrukturierungen der Gasversorgung Deutschlands führte. Kurz darauf entschieden wir uns, von der Neuinstallation eines Gasheizkessels Abstand zu nehmen und uns auf eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger zu konzentrieren.

Wir selbst sonderten im Lauf der nächsten Monate die folgenden Maßnahmen aus:

– Keine Fassadendämmung unseres Altbaus, dessen Stuckfassade wir vor 32 Jahren in Selbsthilfe gemeinsam erneuert hatten

– Keine neuen Heizkörper und Heizleitungen, denn diese waren vor 32 Jahren fast vollständig neu eingebaut worden.

– Kein Einbau einer Fußbodenheizung, denn dann hätten wir die in allen Wohnungen erneuerten bzw. neu abgezogenen Dielenfußböden entfernen müssen.

Auf dieser Grundlage begannen wir ab März 2022 mit der Angebotseinholung für eine Wärmepumpe auf Basis eines selbst zusammengestellten Leistungsverzeichnisses und suchten nach Firmen, die uns Angebote für den Einbau einer neuen Wärmepumpen-Heizungsanlage machen sollten – alternativ als Luftwärmepumpe oder als geothermische Wärmepumpe. Der Zeitpunkt für die Angebotseinholung war nicht günstig: Viele Firmen waren ausgelastet und die sich schnell aufbauende Gaskrise sorgte für Verunsicherung.

Zudem wollten sich einige Firmen nicht auf zwei Varianten in ihrem Angebot einlassen, sondern gaben nur für die Variante ein Angebot ab, bei der sie über die meiste Erfahrung verfügten, und das war die Luftwärmepumpe. Die Kontakte zu den unterschiedlichen Firmen waren dennoch sehr hilfreich, denn die Aussagen und Kommentare zu ihrem Angebot ergaben viele aufschlussreiche Informationen. Ein Problem waren die Lärmemissionen einer im Außenbereich aufgestellten Luftwärmepumpe. Dazu erhielten wir – je nach angebotenem Hersteller – recht unterschiedliche Informationen, die uns jedoch nicht zufriedenstellten.

Da der Garten von allen Parteien intensiv genutzt wird und der potentielle Aufstellort einer Luftwärmepumpe vor zwei Schlafzimmern lag, wollten wir in diesem Punkt kein Risiko eingehen. Andere Aufstellorte für eine Luftwärmepumpe wie etwa das Dach oder der Keller unseres Hauses schieden wegen der Risiken in Bezug auf Körperschallemissionen und auf die Zu- und Abluftführung aus.

Die Firmen, die für die Variante einer Geothermie-Wärmepumpe in Frage kamen, waren dünn gesät. Zum Glück hatten wir Kenntnis davon, dass in unserer Nachbarschaft bereits vor 8 Jahren eine Geothermie-Heizanlage errichtet worden war und zuverlässig ihren Betrieb versah. Genau diese Firma, die diese Anlage errichtet hatte, gab auch für uns ein Angebot ab, was uns überzeugte. Allerdings war es auch das mit Abstand teuerste Angebot und es blieb das einzige, das eine Geothermie-Wärmepumpe vorsah.

Auch der Energieberater riet uns zu einer Geothermie-Wärmepumpe – trotz unserer Entscheidung, auf wichtige von ihm empfohlene Dämmmaßnahmen zu verzichten. Auf Empfehlung der von uns beauftragten Firma (Fa. Dreßler Brunnen- und Heizungsbau, Potsdam) wurde die gewählte Wärmepumpe etwas grösser dimensioniert.

Genehmigungen und Förderanträge

Nach der Entscheidung für den Bau einer Geothermie-Wärmepumpe stellten wir Anfang Juni 2022 den Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung einer solchen „Erdwärmesondenanlage“, also auf Genehmigung der sechs jeweils 99,9 m tiefen Bohrungen, die die von uns beauftragte Firma für die ihr vorgesehene Wärmepumpe als ausreichend dimensioniert angesehen hatte. Den Lageplan für die genaue Platzierung der Bohrungen erstellten wir nach den Vorgaben der zuständigen Senatsverwaltung für Umwelt (SenUMVK) selbst, diese Vorgaben sahen für alle Bohrungen einen Abstand von mind. 2 m zum Haus bzw. zur Nachbargrenze und von 6 m zwischen jeder einzelnen Bohrung vor.

Dies bedeutete eine Beanspruchung von mehr als 50 % der Freiflächen unseres Grundstücks. Nach zweieinhalb Monaten ging uns die wasserrechtliche Erlaubnis zur Durchführung dieser Bohrungen zu. Die Auflagen bezogen sich im Wesentlichen auf die Ausführung der Bohrungen, denn die Bohrlöcher müssen wasserdicht ummantelt sein, damit die in den Bohrleitungen in einem geschlossenen Kreislauf zirkulierende und die Erdwärme aufnehmende Soleflüssigkeit auch im Havariefall keinesfalls mit dem Grundwasser in Kontakt kommen kann.

Ebenfalls Anfang Juni 2022 stellten wir parallel die Förderanträge für die geothermische Heizungsanlage gemäß den Empfehlungen des Energiegutachtens beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und bei der IBB. Für die Antragstellung erforderlich war eine technische Projektbeschreibung des Energieberaters, der Baufirma, das Angebot und eine Erklärung des beauftragten Unternehmens sowie eine Vollmacht bzw. ein Beschluss der Eigentümergemeinschaft für die Durchführung der Maßnahme. Die ungefähren Förderbeträge hatte der Energieberater bereits auf ca. 55 % der Bausumme geschätzt – je nach Art und Höhe der schließlich anfallenden Kosten.

Die durchweg digitale Antragstellung und -bearbeitung war für uns durchaus eine gewisse Herausforderung. Aber wir erhielten gut zwei Monate später bereits vom BAFA die Bewilligung unseres Antrags für max. 38 % der beantragten Bausumme, während sich die Bewilligung des Antrags durch die IBB aufgrund von Personal- und Haushaltsproblemen bis Ende November 2022 hinzog und auf max. 25 % der Bausumme belief.

Verzögerter Baubeginn, ….

Im August 2022 erteilten wir der Fa. Dreßler den Auftrag, erfuhren aber sehr bald von ihr, dass sich der Ausführungsbeginn aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Personalengpässen bis Frühjahr 2023 verzögern würde. Wir waren in die Hochphase des durch den Erdgasstopp ausgelösten Wärmepumpenbooms geraten und es gab kein Zurück mehr. Immerhin wurde in den Zuwendungsbescheiden des BAFA wie auch der IBB eine Frist von 12 Monaten für die Ausführung der bewilligten Maßnahme gewährt, so dass wir ohne Sorge um den Wegfall der Förderung in die Winterpause gehen konnten.

Nur der „Notbetrieb“ für die Gaskessel unserer bestehenden Heizung bereitete uns immer wieder Sorgen, ob wir den Winter warm überstehen würden, doch diese sollten sich zum Glück nicht bewahrheiten. Unsere Kaminöfen halfen in dieser Phase dabei, Spitzenbelastungen der betagten Gaskessel zu mindern.

Da die einzubauende Wärmepumpe (Stiebel Eltron Typ WPE-I 33 H 400 Premium) einen speziellen Stromanschluss mit einer erhöhten Leistung benötigte, musste unser Hausanschluss im Frühjahr 2023 erneuert werden. Die Bewilligung der erhöhten Stromleistung (davon 20,4 kvA für die Wärmepumpe) durch den Stromversorger verlief problemlos und war vor Beginn der Bauarbeiten im Außenbereich abgeschlossen.

Mittlerweile war die bundesweite Diskussion über die Regelungen des Heizungsgesetzes (korrekt: Novelle des Gebäudeenergiegesetzes) voll entbrannt und hatte zu wesentlichen Änderungen des ursprünglichen Gesetzentwurfs geführt. Die Austauschpflicht für bestehende Gas- bzw. Ölheizungen wurde abgemildert, flexibilisiert und zeitlich nach hinten verschoben.

Zudem wurde die Pflicht zur Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung eingeführt, die den Kommunen die Möglichkeit geben soll, je nach örtlichen Bedingungen Vorranggebiete für bestimmte Energieträger bzw. Wärmeversorgungsarten festzulegen. Mit diesen Änderungen wurde das Heizungsgesetz am 8. September 2023 von Bundestag beschlossen – als unsere neue Heizungsanlage kurz vor der Fertigstellung war.

….aber reibungslose Ausführung

Im Juni 2023 begannen nämlich die Bauarbeiten für die geothermischen Bohrungen auf unserem Grundstück. Dafür wurden ein 1,8 m breites Bohrfahrzeug auf Raupen mit einem ca. 8 m hohen Gestänge, das sich auf dem Grundstück von Bohrloch zu Bohrloch bewegte, sowie ein Kleinbagger benötigt. Die Breite unserer Grundstückszufahrt ließ so ein Fahrzeug gerade noch zu und auch die Lagerung diverser Baumaterialien auf dem Grundstück war möglich. Allerdings wurde mehr als die Hälfte der ca. 420 m² großen Gartenfläche unseres Hauses dafür in Anspruch genommen und aufgegraben bzw. mit Baufahrzeugen befahren.

Die für jede Bohrung benötigte Fläche war mit jeweils ca. 2 m² gar nicht so groß und schloss eine Ringfläche für die wasserdichte Ummantelung jedes Bohrlochs aus einem schnellabbindenden Gipsmörtel (Material Calidutherm) ein. Dazu kamen allerdings noch für jede Bohrung eine Grube zur Vorspülung sowie ein ca. 50 cm breiter Schacht, der in ca. 1 m Tiefe quer durch den Garten verlief und alle Bohrlöcher untereinander bzw. mit der Wärmepumpe im Hauskeller mit je einer Zu- und Ableitung verband. Die von Bohrloch zu Bohrloch in einem geschlossenen System zirkulierende und sich dadurch erwärmende Soleflüssigkeit muss ja zur Wärmepumpe im Kellergeschoss gepumpt werden, wo ihr die Wärme entzogen und in Heizwärme umgewandelt wird.

Pro Bohrung wurden ca. 3 Tage benötigt, dazu kamen die Umsetzung des Geräts und die Leitungsverlegungen, die teilweise nicht in einer offenen Baugrube, sondern unterirdisch durch Kompressor-Durchschuss erfolgten. Außerdem mussten wir eine Bohrversicherung gegen mögliche Havarien bei den Bohrungen abschließen – eine Auflage der Wasserbehörde. Aber es gab weder Havarien noch Störungen im Boden, etwa durch unerwartete Gesteinsschichtungen, durch größere Findlinge oder durch Anomalien des Bodenaufbaus, der fast durchgängig aus feinem grauem Sand bestand. Nach vier Wochen waren die Bauarbeiten im Außenbereich ohne Zwischenfälle abgeschlossen und die Gräben für die vollständig verlegten Bohrungen bzw. Leitungen konnten nach einer Dichtigkeitsprüfung wieder verfüllt werden.

Nach einer erneuten Pause von 6 Wochen erhielten wir von der Baufirma die gute Nachricht, daß alle für den Einbau im Hausanschlusskeller benötigten Bauteile der Wärmepumpenanlage vollständig ausgeliefert waren und eingebaut werden konnten. Der Einbau selbst nahm nur zwei Wochen in Anspruch und war Ende September abgeschlossen. Nach einer Einweisung ging die Wärmepumpe rechtzeitig vor Beginn der Heizperiode 2023/24 in Betrieb und hat bis heute – abgesehen vom Austausch einer Platine im Steuerungsmodul und von geringfügigen Nachjustierungen – einwandfrei funktioniert.

Abruf der Fördermittel

Bereits Anfang September 2023 hatten wir mit der Wiederherstellung des durch die Bauarbeiten arg strapazierten Gartens begonnen, das aufgewühlte Gelände planiert und neuen Mutterboden aufgebracht. Mitte Oktober nahmen wir die wesentlichen Ersatzpflanzungen vor und schon Ende Oktober konnte man im Außenbereich von den Bauarbeiten optisch nichts mehr bemerken.

Nachdem alle Rechnungen eingegangen und von uns bezahlt waren, stand nun der Abruf der Fördermittel bevor. Dafür reichten wir alle Rechnungen, auch die für den Umbau des Hausstromanschlusses und für die Wiederherstellung bzw. Neubepflanzung des Gartens nach Vorprüfung bzw. Vorlage eines Technischen Projektnachweises durch den Energieberater bei den zwei Fördergebern ein. Das BAFA reagierte recht schnell und nach nur einem Monat, also noch vor Weihnachten 2023 war der Förderbetrag des BAFA (ca. 35 % der Gesamtkosten) auf unserem Konto. Bei der IBB dauerte es drei Monate länger, bis deren Förderbetrag (ca. 24 % der Gesamtkosten) ausgezahlt worden war. Somit waren 59 % der Gesamtkosten gefördert worden, wir selbst hatten einen Anteil von 41 % der Gesamtkosten finanziert und die gesamte Maßnahme war innerhalb von 1 ½ Jahren abgewickelt worden – für uns ein schönes Ergebnis.

Auswertung

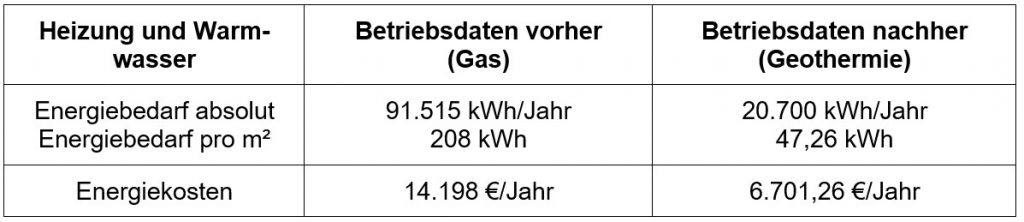

Nachdem nun die erste Heizperiode von Ende September 2023 bis Ende September 2024 hinter uns liegt und abgerechnet wurde, können wir folgendes feststellen: Wir haben für den einjährigen Betrieb der Wärmepumpe in der Heizperiode 2023/24 (Heizkosten und Warmwasser) insgesamt 6.701,26 € Stromkosten gezahlt, das sind 47,2 % der gesamten Heiz- und Warmwasserkosten für das Haus im Jahr 2022/23. Während der Verbrauch beider Gasheizungen incl Warmwasser von September 2022 bis September 2023 ca. 91.515 kWh betrug, lag der Stromverbrauch für das Haus vom 20.9.2023 bis zum 27.9.2024 bei 20.700 kWh*. Das bedeutet eine Reduzierung auf 22,6 % und das ist ein großartiges Ergebnis – nicht nur in energiepolitischer, sondern auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht.

*Anmerkung

Im Jahr 2024 hat unsere hauseigene Photovoltaikanlage 4.044 kWh Strom produziert, der aufgrund unseres bis Ende 2032 laufenden Einspeisevertrags mit der Stromnetz Berlin GmbH für 18,92 ct/kWh an diese verkauft wird.

Behauptungen über Wärmepumpen, die wir widerlegen können:

Wärmepumpen verursachen Lärm und Vibrationen.

Diese Aussage gilt allenfalls für Luft-Wärmepumpen. Unsere Geothermie-Wärmepumpe ist akustisch kaum wahrnehmbar, wahrscheinlich weniger laut als die vorher installierte Gasheizung und verursacht keine Vibrationen

Wärmepumpen funktionieren nur im Neubau.

Unsere Wärmepumpe steht im Keller eines 127 Jahre alten Altbaus mit der damals üblichen Mauerwerkskonstruktion (Stärke des Außenmauerwerks: 56/42/28 cm) und mit Holzbalkendecken, der vor 33 Jahren grundlegend erneuert wurde. Dabei wurde nur die flächenmäßig kleinste Außenwand, nämlich die fensterlose Brandwand zum Nachbargrundstück nach den damals gültigen Standards gedämmt.

Wärmepumpen funktionieren nur in Gebäuden mit Wärmedämmung und Isolierglasfenstern.

Dieser Altbau behielt seine Stuckfassade und erhielt keine zusätzliche Wärmedämmung – außer den vor 33 Jahren durchgeführten Dämmmassnahmen an der Brandwand und in den Dachschrägen. Ca. 80 % der Fenster wurden vor 33 Jahren in den Wohnungen als neue Kastendoppelfenster mit Einfachverglasung und Lippendichtung in jedem Flügel eingebaut, sind in sehr gutem Zustand und wurden beibehalten. Ca. 20 % der bestehenden Kastendoppelfenster sind ca. 50 Jahre alt, gut instandgehalten und wurden ebenfalls beibehalten.

Wenn eine Wärmepumpe installiert wird, muss alles raus.

Alle im Haus installierten Heizkörper mit einem Alter von 32 bzw. 45 Jahren blieben erhalten und wurden nicht durch neue bzw. größere Heizkörper ersetzt. Auch das Heizwasserverteilsystem (außer der Heizwasserpumpe) bliebt erhalten, die Vorlauftemperatur im Heizsystem wurde geringfügig abgesenkt. Die im gesamten Haus vorhandenen Dielenfußböden blieben erhalten, eine Fußbodenheizung existiert im ganzen Haus nicht.

Weitere Missverständnisse:

Das Energiegutachten beantwortet alle Fragen

Ein Energiegutachten ist eine Analyse des energetischen Zustands eines Gebäudes, beantwortet aber nicht die Frage, was die Eigentümer tun wollen und was zuerst getan werden muss. Es zeigt alternative Lösungen auf und hilft bei der Abwägung, ersetzt aber nicht die Wahl der Prioritäten: Es entbindet nicht von einem gewissen Sachverstand, der notwendig ist, um zu einer Entscheidung zu kommen. Zudem muss man wissen, dass der Förderdschungel sehr schwer durchschaubar ist und sich ständig ändert.

Der Eigentümer muss nichts machen

Der Eigentümer bzw. die Eigentümergemeinschaft muss jederzeit handlungsfähig sein und sollte auch ein Mindestmaß von technischem Sachverstand haben. Gerade in den ersten Phasen geht es immer darum, Entscheidungen zu treffen, die durchaus Konsequenzen haben können v.a. in finanzieller Hinsicht. Die Abwicklung der Förderanträge bleibt in jedem Fall in der Hand der Eigentümer. Der Energieberater und auch das mit der Durchführung beauftragte Unternehmen liefern aber wichtige Dokumente für die Bearbeitung des Förderantrags.

Günter Schlusche