Der Klimawandel bringt Deutschland zunehmend Extremwetter mit sich – insbesondere Starkregen stellt eine akute Bedrohung für Wohngebäude dar. Was auf den ersten Blick wie ein rein oberirdisches Problem erscheint, offenbart bei genauerem Hinsehen eine oft unterschätzte Gefahrenquelle: die Kanalisation. Überlastete Abwassersysteme führen dazu, dass Wasser nicht mehr abfließt, sondern sich zurückstaut – mit potenziell katastrophalen Folgen für tieferliegende Gebäudeteile.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der technischen, rechtlichen und versicherungstechnischen Dimension von Rückstausicherungen und beleuchtet, wie Eigentümer sich effektiv schützen können – und warum Rückstau kein Einzelfall ist, sondern ein systemisches Problem im Zusammenspiel von öffentlicher Kanalisation und privater Grundstücksentwässerung.

Wenn das Wasser von unten kommt: Die unterschätzte Gefahr

Starkregen sorgt in Deutschland immer häufiger für überflutete Straßen, Keller und ganze Wohnviertel. „Die Sturmtiefs Kay und Lambert haben bundesweit Schäden in Milliardenhöhe verursacht – und das nicht nur in bekannten Risikogebieten“, so die Expertenstimme im Vortrag. Neben eindringendem Wasser über Fenster und Türen ist vor allem der Rückstau aus der Kanalisation problematisch: Wasser gelangt über Toiletten, Duschen oder Spülbecken zurück in das Haus.

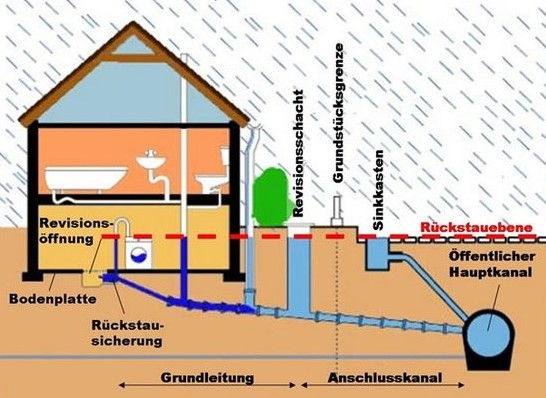

Besonders betroffen sind Räume unterhalb der Rückstauebene – also unterhalb des Straßenniveaus –, etwa Souterrainwohnungen oder Kellerräume. Ohne geeignete Rückstausicherung füllen sich Abwasserleitungen bis zum Niveau der kommunizierenden Röhren – und das bedeutet: Das Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstands.

Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen: Was schützt besser?

Zwei Systeme stehen zur Auswahl, um sich gegen Rückstau zu schützen: Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen. Beide haben ihre Berechtigung, unterscheiden sich jedoch deutlich in Funktion, Zuverlässigkeit und Einsatzbereich.

Rückstauverschlüsse – die einfache Lösung mit Einschränkungen

Rückstauverschlüsse (Rückstauklappen) funktionieren mechanisch oder elektrisch und verhindern, dass Wasser aus dem Kanal zurückfließt. Sie sind in der Anschaffung vergleichsweise günstig und werden direkt in die Abwasserleitung eingebaut. Problematisch ist jedoch ihre Störanfälligkeit: Bewegliche Teile können durch Feuchttücher, Essensreste oder Ablagerungen blockiert werden. Zudem darf bei aktivem Rückstau kein Abwasser im Haus erzeugt werden – sonst droht Eigenüberflutung.

DIN EN 12056-4:2000 schreibt vor, dass Rückstauverschlüsse nur eingesetzt werden dürfen, wenn:

- ein freies Gefälle zum Kanal besteht,

- die Räume untergeordneter Nutzung dienen,

- im Rückstaufall auf die Nutzung verzichtet werden kann,

- ein WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung steht.

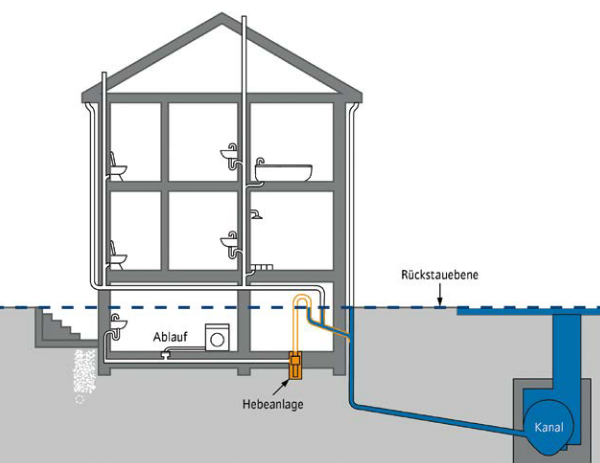

Hebeanlagen – die zuverlässige Rückstausicherung

Wo eine dauerhafte Entsorgung notwendig ist oder bei fäkalienhaltigem Abwasser, sind Hebeanlagen das Mittel der Wahl. Diese Systeme bestehen aus einem Sammelbehälter, ein bis zwei Pumpen und einer Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauebene in den Kanal heben – die sogenannte Rückstauschleife. Der große Vorteil: Auch bei Rückstau im öffentlichen Kanal funktioniert die Entwässerung im Gebäude weiter.

Die Hebeanlage schützt auch bei Ausfall: Ist die Pumpe defekt, wird kein Abwasser gefördert – aber es tritt auch keins ins Haus ein. Fachgerecht geplant und gewartet, bietet sie den zuverlässigsten Schutz vor Rückstauschäden.

Technische und rechtliche Rahmenbedingungen

Die kommunale Kanalisation ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht auf Extremregenereignisse ausgelegt. Rückstau ist somit ein akzeptierter Betriebszustand und wird von der Rechtsprechung gedeckt. Schäden durch Rückstau gelten daher als Eigentümerpflicht. Die Gemeinden schließen ihre Haftung meist durch Satzungen aus, in denen Rückstausicherungen vorgeschrieben sind.

Ein fehlender oder defekter Rückstauschutz kann jedoch nicht nur bauliche Schäden verursachen, sondern auch den Versicherungsschutz gefährden. Nur wer seine Grundstücksentwässerung den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend betreibt – dazu gehört auch eine mindestens halbjährliche Wartung (DIN EN 13564-1) – kann auf Leistungen aus seiner Wohngebäude- oder Elementarschadenversicherung hoffen.

Versicherungsschutz: Nur mit Rückstausicherung vollständig

Versicherungen leisten im Regelfall nur dann, wenn eine funktionierende Rückstausicherung vorhanden ist. Besonders wichtig ist die erweiterte Elementarschadenversicherung, die gezielt Rückstauschäden mit abdeckt. Einige Versicherer erkennen dabei die Installation einer Rückstausicherung sogar mit Rabatten oder erweiterten Leistungen an.

Wichtig: Der Versicherungsschutz sollte individuell geprüft und angepasst werden – auch im Hinblick auf die Versicherungssumme.

Praxis-Tipps für Eigentümer und Planer

- Vermeidung: Wenn möglich, keine Entwässerungseinrichtungen in Rückstau gefährdeten Untergeschossen vorsehen.

- Positionierung: Rückstausicherungen möglichst nahe am Kanal einbauen.

- Schachtlösung: Rückstausicherungen im Hausanschlussschacht halten das Wasser schon außerhalb des Gebäudes zurück.

- Trennung beachten: Regenwasser oberhalb der Rückstauebene nicht über Rückstausicherungen ableiten.

- Wartung: Regelmäßige, dokumentierte Wartung durch einen Fachbetrieb – idealerweise mit Wartungsvertrag.

- Notfallausstattung: Im Ernstfall mit Schutzkleidung (Gummistiefel, -handschuhe) arbeiten, um Infektionsgefahr zu vermeiden.

Wichtige Hinweise gibt auch WASSERSENSIBEL PLANEN UND BAUEN – Leitfaden zur Starkregenvorsorge für Hauseigentümer*innen, Bauwillige und Architekt*innen in Köln der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB Köln).

Rückstauschutz ist kein „Kann“, sondern ein „Muss“

Angesichts zunehmender Starkregenereignisse ist eine zuverlässige Rückstausicherung kein Luxus, sondern unerlässlich. Ob durch eine Rückstauklappe bei einfacher Nutzung oder durch eine Hebeanlage bei höherem Schutzbedarf – Gebäudeeigentümer tragen die Verantwortung, Vorsorge zu treffen. Neben der technischen Umsetzung ist auch der Versicherungsschutz entsprechend zu prüfen. Nur so lassen sich Schäden und Kosten in einem Rückstaufall wirkungsvoll begrenzen – und nicht zuletzt gesundheitliche Risiken vermeiden.

Gerd Warda

Quellen: Ergo, Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees, Stadtentwässerungsbetriebe (StEB Köln)