Mit gängiger Technik Daten erfassen, die Kunden aber nur in Verbindung mit einem ganz bestimmten Dienstleister nutzen können: Was die individuelle und flexible Verwendung unzähliger Geräte in der Praxis massiv einschränkt, sicherte als Geschäftsmodell über Jahrzehnte hinweg die Umsätze vielfältiger Branchen.

Das Gelingen der Energiewende erfordert jedoch offene Systeme, und mit gesetzlichen Vorgaben zur Interoperabilität soll Abhängigkeiten sukzessive ein Ende gesetzt werden. Für den Bereich der Heizkostenabrechnung schon Realität, eröffnet sich für die Immobilienwirtschaft damit über alle Ebenen hinweg die Perspektive maximaler Effizienz und Flexibilität im digitalen Gebäudemanagement.

Interoperabilität bedeutet, dass Geräte unterschiedlicher Hersteller über offene Schnittstellen, standardisierte Datenformate und sichere Übertragungswege unabhängig von bestimmten Anbietern miteinander kommunizieren können müssen. Im Ergebnis entstehen vernetzte Messsysteme, deren Datenfluss nicht länger durch vertragliche Bindungen behindert wird.

Der politisch forcierte Paradigmenwechsel von geschlossenen Systemen einzelner Anbieter hin zu offenen und flexiblen Infrastrukturen soll auf der einen Seite mehr Wettbewerb ermöglichen und Innovationen fördern. Auf der anderen Seite haben Gebäudeeigentümer und Immobilienverwaltungen künftig die freie Wahl, welche Messdienstleister und Softwarelösungen die Weiterentwicklung ihrer digitalen Gebäudetechnik begleiten sollen.

Heizkostenverteiler mit Wahlfreiheit

Mit der Novellierung der Heizkostenverordnung (HKVO) hat Deutschland Ende 2021 die Vorgaben der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) in nationales Recht umgesetzt und gleichzeitig der Digitalisierung höchste Priorität eingeräumt: Bis Ende 2026 müssen alle nicht fernablesbaren Heizkostenverteiler gegen funkfähige Geräte ausgetauscht sein. Sobald vorhanden, müssen Wohnungsnutzerinnen und Wohnungsnutzer regelmäßig transparent, digital und nachvollziehbar über den Verbrauch informiert werden. Und bereits seit 2022 dürfen nur noch Messgeräte installiert werden, die mit interoperablen Schnittstellen ausgestattet sind.

Auf die Praxis übertragen bedeutet das: Bei einem Wechsel des Messdienstleisters kann der neue Vertragspartner die bereits vorhandenen Geräte nahtlos weiter nutzen, wodurch die bislang für einen Austausch fälligen Kosten entfallen und nicht zuletzt auch das Aufkommen an Elektroschrott reduziert wird. Darüber hinaus können Eigentümer und Wohnungsverwaltungen frei entscheiden, ob der Lieferant der Heizkostenverteiler zugleich die Dienstleistung der Heizkostenabrechnung erbringen soll oder eine wirtschaftlich günstigere Alternative bevorzugt wird.

Vorrang für vernetzte Technik

Damit nicht genug: Mit dem Green Deal der EU-Kommission und in Verbindung mit der europäischen Digitalstrategie wird die Verpflichtung zur Interoperabilität aller Voraussicht nach sukzessive auch auf andere Zählerarten wie Strom, Gas oder Kaltwasser ausgeweitet. Zudem rücken Themen wie digitale Gebäudepässe, Energieausweise auf Datenbasis und die automatisierte Verbrauchsoptimierung in den Fokus, was ohne interoperable Technik kaum realisierbar ist.

Auch auf nationaler Ebene sind Anpassungen zu erwarten, etwa die Novellierung der „Verordnung über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt sowie über ihre Verwendung und Eichung“ (MessEV) oder veränderte Vorgaben für den Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren der Energiewirtschaft.

Schließlich wird mit dem aktuell auf EU-Ebene diskutierten „Digitalisierungspaket Gebäude“ sowie den in Deutschland angestrebten Anpassungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) oder mit dem Digitalisierungsgesetz für die Energiewende klar, dass Vernetzung und Datenverfügbarkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.

Verfügbare Daten vielfältig nutzbar

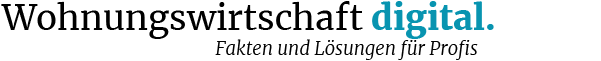

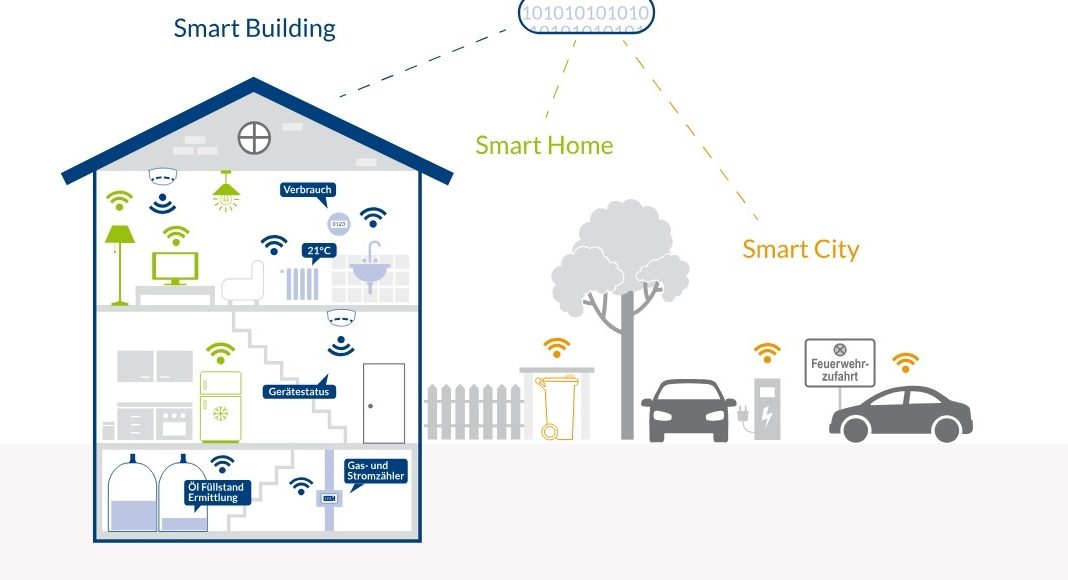

Interoperabilität spielt bei alledem eine zentrale Rolle, um aktuelle Energiedaten für unterschiedlichste Anwendungsbereiche digital verfügbar und nutzbar zu machen. Zum Beispiel für Verbrauchsmonitoring und Energiemanagement, als Basis zur Berechnung dynamischer Tarife oder zur Optimierung übergreifender Anwendungen (z. B. Verknüpfung von Strom, Wärme und E-Mobilität).

Auf die Immobilienwirtschaft übertragen, bietet Interoperabilität wirtschaftliche Vorteile und eröffnet für die Zukunft vielfältige Chancen. So können durch die flexible Erweiterung bereits vorhandener Systeme perspektivisch Investitionskosten reduziert werden, und die aufgehobene Verbindung zwischen Messdienstleister und Gerätelieferant macht den Wechsel zu günstigeren Anbietern einfacher.

Außerdem können Daten aus allen verfügbaren Quellen praktisch beliebig eingesetzt werden, etwa für Zwecke der Energieberatung, zur Integration in Plattformlösungen oder als Basis einer intelligenten Gebäudesteuerung unter Einbindung von Smart-Meter-Gateways. Interoperabilität schafft mithin den nötigen Rahmen für die Zukunftsfähigkeit der gesamten Branche.

Thomas Stumpf, Vertriebsleiter bei Objektus GmbH

Als Spezialist für Sicherheit und Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft bietet die Objektus GmbH mit Hauptsitz in Norderstedt bei Hamburg vielfältige Leistungen rund um Heizkosten, Smart Building und Rauchwarnmelder. Das Portfolio reicht von der Installation und Wartung der erforderlichen Technik bis hin zu individuellen Services.