Dipl. Kfm. Franz-Bernd Große-Wilde MRICS, Vorstandsvorsitzender Spar- und Bauverein eG Dortmund

Die kaufmännische Gegenrechnung von Klimaneutralität führt vielfach zu Insolvenzängsten. Gerade deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, die Sinnhaftigkeit von Investitionen im Zeitverlauf zu beleuchten und ganzheitliche Investitionsstrategien in der Langfristbetrachtung und im Quartierszusammenhang aufzustellen.

Das Grundproblem

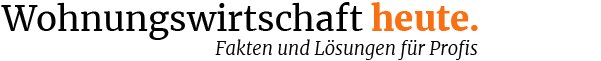

Investitionen in den Klimaschutz werden in Erfüllung gesetzlicher Vorgaben jede mittelfristige Investitionsstrategie dominieren. Für die Spar- und Bauverein eG Dortmund bedeutet dies bei Hochrechnung einer CO2-Neutralität bis 2045 notwendige Mindestinvestitionsvolumina von mindestens 900 Mio.€ in die Wohngebäudesubstanz.

Bei Kalkulation der Ertrags- und Kostenentwicklung bis 2045 gemäß aktueller Gesamtunternehmensstrategie und unter der Bedingung ausbalancierter Bilanzverhältnisse im Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital stehen dem Unternehmen jedoch nur gut 300 Mio.€ an Mitteln für Modernisierungstätigkeit aus eigener Kraft zur Verfügung. Dem liegt die Prämisse zugrunde, dass jährlich etwa 40 Mio.€ an Gesamtinvest möglich sind.

Abzüglich der unvermeidbaren laufenden Instandhaltungsausgaben, der Renovierungskosten von Wohnungen im Neubezug sowie vorgehaltener Budgets für maßvolle Neubau- und Nachverdichtungstätigkeit verbleiben etwa 15 Mio.€ jährlich für die eigentliche Modernisierungstätigkeit im Wohngebäudebestand.

Im Ergebnis reichen also die eigenen Finanzen nicht aus, um Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Ohne zusätzliche positive externe Effekte etwa durch Eingriffe des Gesetzgebers, massive Strategieveränderungen zur Verbesserung des Verhältnisses in der Ertrags- und Kostenentwicklung oder Subventionen durch die Politik lässt sich die Investitionslücke nicht schließen. Dabei sind nicht einmal weitere mögliche Investitionsziele, z.B. aus funktionaler, demographischer oder Wohnkomfortsicht, in die Betrachtung eingeflossen.

Die Herangehensweise

Im Bewusstsein des Dilemmas bleibt zunächst kein anderer Weg, als Investitionen nach Sinnhaftigkeit, Effizienz in punkto CO2-Einsparung sowie nach dem Grenznutzenprinzip zu priorisieren. Kernfragen sind, mit welchem Mitteleinsatz größtmögliche Emissionseinspareffekte erzielt werden können bzw. wie Synergieeffekte etwa durch Matching mit den kommunalen Wärmeplanungen der Kommunen genutzt werden können?

Über die grundlegende Modernisierungstätigkeit hinaus sind für erhaltenswerte Systeme geringinvestive Maßnahmen zusätzlich zu favorisieren, z.B. eine Verbrauchsoptimierung von Heizungsanlagen durch digitale Einstellungssysteme. Proaktiv wird eine Klimastrategie dann, wenn mögliche neue Ertragsquellen aus z.B. Photovoltaik oder Mieterstrom gewinnbringend ins Handlungsspektrum aufgenommen werden.

Voraussetzungen für eine Investitionspriorisierung

Aussagekraft des Datenbestandes zu den Wohngebäuden

Datenaufnahme

Die Aussagekraft möglicher Investitionsstrategien hängt von der Qualität des zugrunde gelegten Datenmaterials ab. Notwendig ist folglich eine einmalige Datenaufnahme relevanter Wohngebäude- und Ausstattungsdaten durch persönliche Gebäudebegehung. Vorab ist zu definieren, welche Daten aus funktionaler, technischer, demographischer oder energetischer Sicht zu erheben sind. Zwecks Begrenzung der Datenflut auch für den Prozess der späteren Datenpflege ist zunächst festzulegen, welche Merkmale mit welcher Detailliertheit einzuarbeiten sind. Empfehlenswert ist die digitale Organisation der Datenaufnahme.

Datenpflege

Der Aussagegehalt des Datenpools bleibt nur dann nachhaltig, wenn die laufende Datenpflege in einem strukturierten Prozess festgehalten ist. In welchem Rhythmus und wann auf der Zeitschiene sind bauliche Veränderungen, Bauteilerneuerungen oder Maßnahmen bei Wohnungswechsel bzw. Modernisierung zu erfassen? Wie gelingt eine möglichst sofortige Dateneingabe „vor Ort“, um Doppelarbeitsschritte zu vermeiden? Die Spar- und Bauverein eG Dortmund nutzt diesbezüglich mehrere digitale Tools der iwb Braunschweig. Bauleitungen und ausführende Firmen verständigen sich über Chatgruppen, damit Kommunikationswege kurz und direkt bleiben.

Die große Relevanz der Energieausweisdaten

Zur Bemessung und Kalkulation des CO2-Ausstosses sind die Energieausweisdaten unverzichtbare Komponente. In der Kombination aus bedarfsorientierten Energieausweisen bei Ersterfassung oder unmittelbar nach Modernisierung und Verbrauchsausweisen gilt es ebenfalls per Prozessdefinition eine Optimierung des Aussagegehalts herbeizuführen. Da Verbrauchsausweise überwiegend zu positiveren Messergebnissen führen und der Realität näherkommen ist mindestens im Jahresrhythmus klarzuziehen, wann nach dreijähriger Verbrauchserfassung im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung von Bedarfs- auf Verbrauchsausweise gewechselt werden kann.

Aktuell wird bei der Spar- und Bauverein eG hinterfragt, welcher zusätzlicher Sinn sich gegebenenfalls ergeben könnte, wenn, statt auf die Energieausweisdaten, direkt auf realistische Verbrauchsdaten aus den Betriebskostenabrechnungen zurückgegriffen würde.

Einsatz eines feingliedrigen Portfoliomanagementsystems

Die Spar- und Bauverein eG Dortmund nutzt zur Entwicklung von Investitionsstrategien das Portfoliomanagementsystem der iwb Braunschweig. Wesentliche Betrachtungsbestandteile sind die funktionale Gebäudeanalyse, die technische sowie kaufmännische Gebäudeanalyse und schließlich die energetische Analyse. Die Klimapfadberechnung erfolgt mit Hilfe eines excelbasierten Extrakts. Für die Definition alternativer oder parallel zu verfolgender Investitionsstrategien haben Vorstand und Aufsichtsrat klare Zielvorstellungen zu vereinbaren und im Nachgang in der Verifizierung zu hinterfragen.

Mittels Portfoliomanagementsystemen sind trotz der Vielschichtigkeit der eingearbeiteten Daten schon allein wegen zu setzender Prämissen in der Regel nur Näherungswerte einer realistischen Entwicklung möglich. Dies reicht aber für eine Investitionspriorisierung, Festlegung von Reihenfolgen und die Bemessung projektscharfer Investitionstiefen im ersten Überblick aus; von entscheidender Bedeutung ist die systembedingte Chance, mit Szenarien zu spielen, die Folgewirkungen bei Variation einzelner Prämissen auszuloten. Hochrechnungen können transparent machen, wie sich Ertrags- und Kostenkomponenten auf Projekt- und Unternehmensebene im Verhältnis entwickeln werden.

Entscheidungsgrößen sind Investitionsnotwendigkeiten, Kombinationsmöglichkeiten von Investitionen im Quartiers- oder Gewerkezusammenhang sowie der Grenznutzen einer Investition im Vergleich der Alternativen. Das erzielbare Ausmaß an Primärenergieeinsparung sowie die Auswirkungen auf Finanzierung, Liquidität und Ergebnis lassen sich weiter ermitteln.

Über Schnittstellen, Interdisziplinarität und KI-Intellect

Als Basistool einer Bemessung der Sinnhaftigkeit von Investitionen werden im Portfoliomanagementsystem Informationen aus nahezu allen Unternehmensbereichen zusammengeführt. Das Portfoliomanagementsystem ist zu füttern und regelmäßig zu pflegen durch Eingabe eines Planzielmietensystems als Extrakt der Gesamtmietenstrategie des Vorstands. Eine näherungsweise Bepreisung von Modernisierungsleistungen setzt weiter die Berücksichtigung von Einheitspreisabkommen und die kostenmäßige Erfassung von Sonderleistungen voraus. Eine einheitlich zu verwendende Investitionsrichtlinie ist zu verabschieden, damit Berechnungen auf gleicher Grundlage und bei einheitlicher Methodik erfolgen. Nur so sind die Vergleichbarkeit und das Spiel mit den Folgewirkungen bei Variation von Annahmen möglich.

Der Portfoliomanager selbst ist Schnittstelle und Empfänger für Informationen aus dem Gesamtunternehmen. Die Güte der Portfolioergebnisse hängt deshalb maßgeblich von seinem Verständnis für Gesamtzusammenhänge, seinem Kommunikationsgeschick und seiner Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar zu strukturieren, ab. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit sollten Vorstände nicht nur eine Person exklusiv mit der Steuerungsaufgabe im Portfoliomanagement betrauen. Vertretungsregelungen und Strategiekreise sind notwendig, damit wertvolles Wissen nicht verloren gehen kann.

Spar- und Bauverein eG Dortmund baut gerade eine eigene KI-Strategie mit KI-Richtlinie und KI-Einsatzgebieten innerhalb der Genossenschaft auf. Im zentralen Basistool des Portfoliomanagements wird KI-Intellect als entscheidungsunterstützendes Tool zum Einsatz kommen. Gerade mit Blick auf die Datenvolumina, die Komplexität in der Investitionssteuerung sowie die notwendigen Schnittstellen im Rahmen der IT-Landschaft eignet sich das Portfoliomanagement für eine KI-Flankierung.

Das Dilemma des Bestandshalters

Bei jeder Investitionsanalyse stellt sich die Frage, wie mit Objekten umzugehen ist, bei denen trotz aller Optimierungsbemühungen keine Wirtschaftlichkeit darstellbar ist. Das gleiche gilt für Objekte, die auf Grundlage ihrer Baubeschaffenheit schlichtweg nicht energetisch zu ertüchtigen sind, dh. keine ausreichende CO2-Emissionsreduzierung baulich umsetzbar ist. Diese Objekte werden in einer Investitionsreihenfolge zunächst außer Acht gelassen.

Wohnungsgenossenschaften verzichten überwiegend auf eine nennenswerte Portfoliobereinigung durch Verkauf oder Abriss energetisch schlechter Gebäude. Auf lange Sicht gesehen führt dies aber zu einem Pool an Wohngebäuden, die eine CO2-Neutralität der Gesamtgenossenschaft verhindern. Notwendig wird es also in Wohnungsgenossenschaften werden, dass eine sensible Diskussion in den Gremien begonnen wird, inwieweit auch Desinvestitionsstrategien verfolgt werden, ohne dass die identitätsstiftende Wertelandschaft und das Wohnsicherheitsempfinden der Genossenschaftsmitglieder verloren gehen.

Der Faktor Mensch

Investitionsentscheidungen werden immer auch auf Basis von Erfahrung, aus Gesprächen heraus und aus der Kenntnis über lokale Besonderheiten getroffen. Gerade langjährig tätige Vorstände in kleinen Wohnungsgenossenschaften haben in der Regel dezidierte Kenntnisse über die eigenen Wohnhäuser. Das Portfoliomanagement bietet eine digitale Entscheidungshilfe und Reflektionsmethodik, die eine Versachlichung und Professionalisierung von Investitionsentscheidungen bewirken kann.

Im Mix aus persönlicher Kenntnis bzw. Erfahrung und zeitgemäßer Professionalisierung mittels des Einsatzes digitaler Methoden wird der Schlüssel gesehen, dass eine sinnhafte Investitionssteuerung gelingen kann und zu positivem strategischen Kalkül für Genossenschaften werden kann.

Franz-Bernd Große-Wilde

Der Autor, Franz-Bernd Große-Wilde ist Vorstandsvorsitzender der Spar- und Bauverein eG Dortmund und seit 24 Jahren erfolgreich im Vorstand der Genossenschaft tätig. Er ist weiter Vorstandsvorsitzender des Vereins Wohnen in Genossenschaften e.V. und seit 2014 Vorsitzender des Verbandsrats des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. Berlin. Zum 01. April 2025 wechselt Große-Wilde in die Geschäftsführung der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln.