Marco Meyer, Leiter Betrieb bei Hochtief PPP Solutions legte in seinem Vortrag auf dem Mainzer Immobilientag dar, warum PPP-Modelle gerade bei komplexen Bestandsimmobilien eine überlegene Alternative zur konventionellen Beschaffung darstellen können.

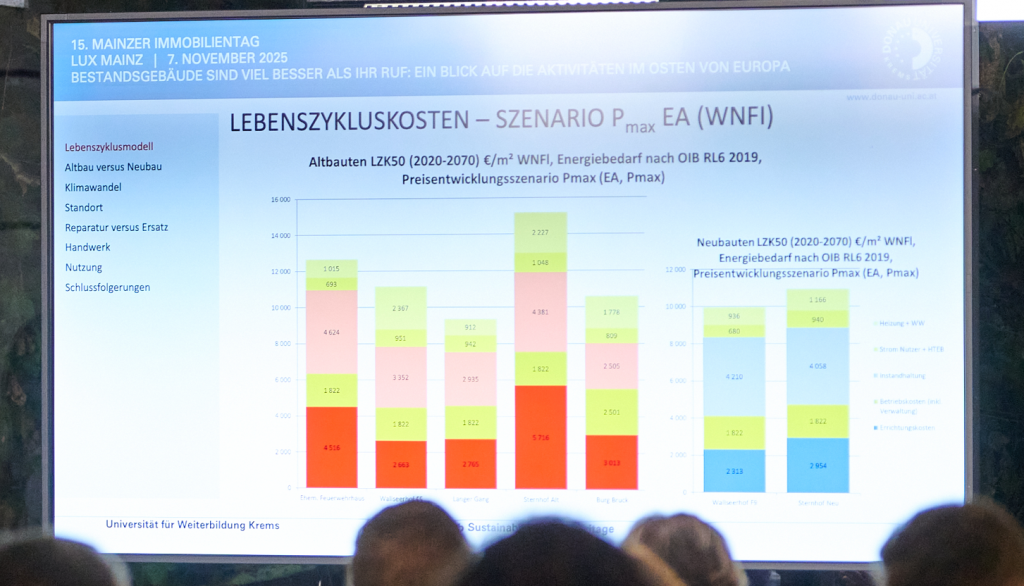

Der Kern seiner Argumentation liegt in der ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung, die bei PPP-Projekten standardmäßig über Zeiträume von bis zu 30 Jahren kalkuliert wird, selbst wenn die Vertragslaufzeiten kürzer sind, um einen belastbaren Benchmark zu haben.

Warum das wichtig ist

Die deutsche Immobilienlandschaft steht vor einer gewaltigen Herkulesaufgabe: Der Sanierungsstau im öffentlichen und gewerblichen Gebäudebestand ist massiv, während gleichzeitig die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz steigen. Klassische, fragmentierte Vergabeverfahren stoßen oft an ihre Grenzen, wenn es um Kostensicherheit und langfristigen Werterhalt geht.

In einer Zeit, in der personelle Ressourcen in der öffentlichen Verwaltung knapp sind und Baupreise schwanken, bietet der Lebenszyklus-Ansatz von Public-Private-Partnerships (PPP) ein Modell, das Planung, Bau und jahrzehntelangen Betrieb verzahnt.

Für die Wohnungswirtschaft und öffentliche Träger ist dies entscheidend, da es das Risiko von „billigen“ Fehlentscheidungen in der Bauphase minimiert, die später zu explodierenden Betriebskosten führen.

Die Falle der fragmentierten Vergabe

Eines der Hauptprobleme konventioneller Vergaben ist laut Meyer die Konzentration auf die reinen Errichtungskosten. Oft werde ein Projekt „schöngerechnet“, um den aktuellen Haushalt einzuhalten, nur um dann in der Betriebsphase festzustellen, dass keine Mittel für die notwendige Instandsetzung vorhanden sind. Bei PPP-Projekten hingegen werden die Instandsetzungs- und Reinvestitionskosten von Beginn an als Teil eines festen Nutzungsentgelts festgeschrieben.

Der Dienstleister übernimmt die Haftung und ist über Service Level Agreements (SLAs) verpflichtet, das Gebäude über die gesamte Laufzeit in einem definierten Zustand zu halten. Dies schützt die öffentliche Hand vor unliebsamen Überraschungen durch die Haushaltslage, die beispielsweise bei Schulen oft dazu führt, dass notwendige Sanierungen aufgeschoben werden.

Praxisbeispiel: Bereitschaftspolizei Kassel und Mühlheim

Wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, illustriert das Projekt der Bereitschaftspolizei in Kassel und Mühlheim, das 2020 in Betrieb ging. Mit einer Grundstücksfläche von 200.000 m² und einer Bruttogrundfläche von 100.000 m² handelt es sich um eine gewaltige Liegenschaft. Bemerkenswert ist hier der Fokus auf die nachhaltige Sanierung im Bestand,. Anstatt die bestehende Kaserne abzureißen, entschied man sich für eine energetische Sanierung der vorhandenen Struktur.

Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll, da graue Energie erhalten bleibt, sondern entsprach auch dem expliziten Wunsch der Nutzer, die ihre gewachsene Kaserne-Struktur für Einsatzfälle behalten wollten. Durch eine intelligente Nachverdichtung konnten Flächen frei gezogen werden, um die Sanierung im laufenden Betrieb durchzuführen – ein Prozess, der durch partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polizei, dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) und dem privaten Partner realisiert wurde.

Planung mit der Brille des Betreibers

Ein entscheidender Vorteil von PPP ist die personelle Kontinuität und die frühzeitige Einbindung der Betriebs-Expertise. Meyer betont, dass er als Leiter des Betriebs bereits in der Projektentwicklung involviert ist. Dies führt zu einer „Betriebsfähigkeit“, die in konventionellen Projekten oft fehlt. Ein anschauliches Beispiel aus der Praxis sind die Kosten für Instandhaltung: Während Architekten oft zu teuren Designer-Außenleuchten neigen, die in der Anschaffung und im späteren Austausch (da Einzelanfertigungen) massiv zu Buche schlagen, setzt der PPP-Dienstleister auf Standardprodukte.

Meyer rechnet vor: Eine Designerleuchte kann 900 bis 1.000 Euro kosten, ein Standardprodukt nur 80 bis 90 Euro. Da im Lebenszyklus solche Teile mehrfach getauscht werden müssen, summieren sich diese „Kleinigkeiten“ zu signifikanten Beträgen. „Viel Instandsetzung bedeutet oft genau das Gegenteil von dem, was propagiert wird: Hohe Erstinvestitionen führen nicht automatisch zu geringen Betriebskosten“, so Meyer.

Risiken und Erfolgsfaktoren im Bestand

Trotz der Vorteile ist PPP kein Selbstläufer. Meyer macht deutlich, dass die Verträge hochkomplex sind und die Verhandlungen oft Jahre dauern. Ein besonderes Risiko bei Bestandsgebäuden ist die oft mangelhafte Dokumentation. Bei 50 oder 60 Jahre alten Immobilien weiß man oft nicht genau, was einen „hinter der Wand“ erwartet. Um hier nicht in die Falle von Risikozuschlägen zu tappen, die das Projekt verteuern, ist eine solide Datenbasis und umfassende Bestandsaufnahme im Vorfeld unerlässlich.

Meyer plädiert dafür, dass Risiken immer von der Partei getragen werden sollten, die sie am besten einschätzen kann. Es mache keinen Sinn, der öffentlichen Hand ein Baurisiko aufzubürden, das ein Spezialist besser bewerten kann – und umgekehrt. Da man sich auf Jahrzehnte bindet, ist eine Konfrontationsstrategie für beide Seiten kontraproduktiv; der Erfolg steht und fällt mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Fazit und Ausblick

Für die Branche ist das Modell PPP besonders dort interessant, wo Ressourcenknappheit in der öffentlichen Verwaltung auf großen Sanierungsbedarf trifft. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Kostensicherheit durch transparente Prozesse über 25 bis 30 Jahre.

- Reduzierte Schnittstellen, da Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung aus einer Hand kommen.

- Hohe Servicequalität, da der Betreiber ein Eigeninteresse an effizienten Gebäuden hat (z. B. durch Energiemengarantien, bei denen Einsparungen geteilt werden).

Meyer sieht eine wachsende Bedeutung dieser Modelle, insbesondere beim Bund und in Großstädten wie Berlin, da die öffentliche Hand die anstehenden Sanierungswellen allein kaum bewältigen kann. In einer Welt, die immer komplexer wird, könnte die Rückbesinnung auf den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie – von der ersten Skizze bis zur letzten Wartung nach 30 Jahren – der entscheidende Hebel für eine nachhaltige Bauwende sein.

Kernaussagen zum Mitnehmen

- Lebenszyklus-Fokus: PPP-Projekte kalkulieren über Zeiträume von bis zu 30 Jahren, wobei Instandsetzung, Reinvestitionen und Energiekosten von Beginn an feststehen.

- Betriebsfähigkeit durch Mitsprache: Der spätere Betreiber ist bereits in der Planungsphase involviert, um die Effizienz der Immobilie sicherzustellen und Fehlplanungen bei Bauteilen zu vermeiden.

- Kostensicherheit: Durch Service Level Agreements (SLAs) ist der private Partner verpflichtet, das Gebäude in einem definierten Zustand zu halten – unabhängig von künftigen Haushaltslagen der Kommunen.

- Nachhaltige Bestandsentwicklung: Sanierung im Bestand (z. B. durch Nachverdichtung) spart massiv CO2 und erhält die gewachsene Identität von Standorten.

- Partnerschaftliches Risiko-Management: Risiken werden der Partei zugeordnet, die sie am besten kontrollieren kann; Erfolg bedingt eine kooperative Zusammenarbeit über Jahrzehnte.

Kristof Warda